|

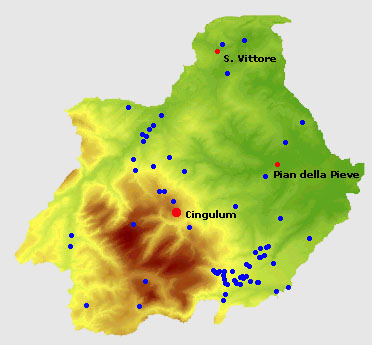

Carta di distribuzione dei siti su modello digitale del terreno

Rapporto fra i siti, altitudine e distanza dai corsi d'acqua

Tipologia e distribuzione dei siti

Le ricognizioni di superficie hanno permesso di identificare a tutt’oggi 68 siti di epoca romana, senza considerare alcuni siti che sono stati identificati come tali per la presenza di materiale di reimpiego in strutture più o meno antiche (chiese e abitazioni private). In pochissimi casi si è proceduto ad uno scavo di queste evidenze (1). Le presenze archeologiche più importanti sono rappresentate dai centri di Cingoli e S. Vittore, entrambi identificati come municipia, e Pian della Pieve. Quest’ultimo è situato su un pianoro ad est del colle cingolano, a circa 8 km di distanza da esso. I ritrovamenti archeologici di superficie, come frammenti di skyphos e oinochoe a vernice nera, attestano una frequentazione dell'area a partire dal IV sec. a.C. Molto più documentati, dal punto di vista archeologico, appaiono i secoli III e II a.C. Abbondante ceramica a vernice nera e anelli distanziatori del tipo comunemente usato nelle fornaci permettono di ipotizzare l’esistenza di un importante centro di produzione di questo tipo di ceramica. I materiali rinvenuti nel sito di Pian della Pieve coprono un arco cronologico molto ampio, dal IV sec. a.C. fino almeno al VII sec. d.C. Tali presenze sembrano avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di una realtà vicana che costituiva un punto nevralgico lungo le direttrici commerciali che mettevano in collegamento, una, l’entroterra con il centro di Auximum (Osimo) verso Numana e la costa adriatica e, l’altra la bassa valle del Potenza (2). La maggior parte dei siti

individuati si identificano come aree di frammenti fittili di modeste

dimensioni caratterizzate dalla presenza di frammenti di laterizi (in

particolare tegole) e ceramica. Fanno eccezione quindici siti che

presentano una varietà e ricchezza di materiale tali da giustificare la

loro identificazione come ville rurali

(3). Alcune di esse si possono

considerare delle vere e proprie ville-fattorie con impianti produttivi

all’interno di proprietà fondiarie dislocate nella aree più fertili e

prossime ai corsi fluviali, forse con funzione di presidio dei confini

del territorio

(4). Per questo genere di insediamento

si ripete il fenomeno comune a gran parte di quelli noti nella regione e

cioè l’utilizzazione e la riutilizzazione del sito per un lungo arco

di tempo, in certi casi dalla prima età imperiale fino al IV-V sec.

d.C. Spesso, inoltre, i siti romani si

stabiliscono negli stessi di quelli preistorici, neolitici in

particolare

(5). Dall’analisi della carta di

distribuzione si nota una maggiore frequenza dei siti nella parte

orientale del territorio di Cingoli. L’ellissoide cingolano sembra

infatti assolvere alla funzione di divisione tra il settore occidentale,

con scarse testimonianze, e quello orientale. Questa distribuzione sembrerebbe

rispecchiare il percorso delle antiche strade, che collegavano Cingulum

ai vicini centri (Aesis,

Auximum, Ricina, Trea) ed alle strade consolari della regione. Ma

come ha sostenuto il Dall’Aglio «l’assenza di una regolare

organizzazione territoriale unita alla estrema scarsità di ritrovamenti

archeologici, nonché il silenzio pressoché totale delle fonti

itinerarie, impedisce una ricostruzione di dettaglio della rete stradale

nel territorio di Cingoli»

(6). Inoltre è da considerare che

nella parte orientale del territorio cingolano si trovavano due realtà

importanti come S. Vittore e Pian della Pieve che potrebbero aver svolto

un polo di attrazione. Non possiamo tuttavia dimenticare

che le ricerche archeologiche di superficie non sono state condotte in

modo sistematico su tutto il territorio comunale; i dati in nostro

possesso potrebbero cambiare qualora si indagasse con maggior frequenza

e ripetitività la zona ad ovest del territorio cingolano, dove fra

l’altro, il corso del fiume Musone ha certamente rappresentato, fin

dalla preistoria, un importante asse di comunicazione verso

l’entroterra marchigiano. La bassa quantità di siti presenti in

questo territorio non deve quindi essere considerato come un

indice della scarsa presenza di insediamenti in antico.

(1) G.

Annibaldi, Attività

delle Soprintendenze: Marche – S. Vittore di Cingoli (Macerata).

Distacco di mosaico, in “Bollettino d’Arte”, 1966, fsc.

3-4, p. 212

L.

Mercando, S. Vittore di Cingoli (Macerata). Rinvenimento di tombe romane a

cremazione,

in "Notiziario degli scavi d'antichità", 1974, pp.

103-123

L.

Mercando, Rinvenimenti e

notizie di mosaici pavimentali romani nel Maceratese, in

“Studi Maceratesi”, 13, Macerata 1977, pp. 32-53

E. Percossi, Una villa rurale di età imperiale, in

E.

Percossi (a cura di), Il

Museo Archeologico Statale di Cingoli, Recanati

1998, p. 104 (2) N. Frapiccini, Pian della Pieve, in E. Percossi (a cura di), cit., pp. 55-56

(3) E. Percossi – M.

Silvestrini,

Situazioni abitative, presenze e frequentazione dalla

preistoria all’età romana nel territorio di Cingoli, in

AA.VV., Cingoli dalle origini

al sec. XVI. Contributi e ricerche.

Atti del XIX convegno di

Studi Maceratesi, Cingoli 15-16 ottobre 1983, "Studi Maceratesi", 19, Macerata 1986, p. 51

N.

Frapiccini, Le ville rurali, in

E.

Percossi (a cura di),

cit.,

pp. 77-78

(4) E. Percossi, Il territorio

cingolano:

l’organizzazione in età romana, in E. Percossi (a cura di),

cit., p. 72 (5) E. Percossi – M. Silvestrini, Situazioni abitative, presenze e frequentazione dalla preistoria all’età romana nel territorio di Cingoli, in AA.VV., Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e ricerche, cit., p. 52

(6)

P. L. Dall’Aglio, Considerazioni

storico-topografiche su Cingulum ed il suo territorio, in AA.VV.,

Cingoli dalle origini al sec.

XVI. Contributi e ricerche, cit., p. 69

|