|

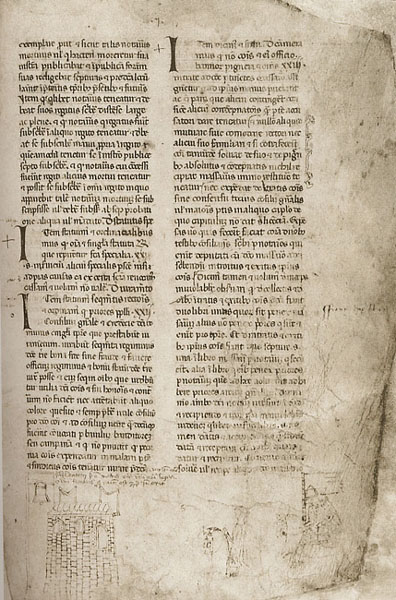

Al 1307 risale il più antico

testo statutario di Cingoli

(1), composto da un gruppo di 52 capitoli

relativi al diritto pubblico. Il Colini Baldeschi

(2) ipotizza che non

rappresenti, in assoluto, il più antico statuto cingolano. In un

documento pubblicato dallo Zonghi

(3) si apprende, infatti, che nel 1246

il Sindaco del comune di Fabriano ed alcuni nobili della città

convengono che nello statuto da compilarsi siano inserite delle norme

inserite in merito all’affrancazione dei servi servando modum

terrae Cinguli. Sempre secondo il Colini

Baldeschi, questo statuto non sarebbe una vera e propria redazione

statutaria completa ma una serie di capitoli emanati per regolamentare

un settore della vita pubblica cittadina. Nello stesso testo del 1307 si

fa più volte riferimento ad altri preesistenti ordinamenti e

costituzioni: poena in capitulis, statutis et ordinamentis Communis

Cinguli sive nostris constitutionibus contenta (capitolo 12 dello

statuto). Il testo costituisce

un’importante fonte sull’organizzazione costituzionale del Comune

agli inizi del XIV secolo. L’organizzazione comunale era incentrata su

500 Iurati de populo, rappresentanti di tutta la classe popolare

e riuniti nel Parlamento. A capo dell’amministrazione del Comune si

mise un Podestà, funzionario preferibilmente forestiero in carica per

sei mesi, che aveva come collaboratori un vicario, un giudice, due notai

e dieci famigli armati. Il potere legislativo era

prerogativa dei Viginti de populo, una sorta di esperti (sapientes)

che eleggeva l’organo deliberativo, il Consciliariorum populi. Il

Consiglio del popolo era composto da 120 membri rappresentanti i cinque

quartieri cittadini

(4); questo organo veniva convocato

mensilmente nella chiesa maggiore (Pieve di Santa Maria) per deliberare

sui provvedimenti da prendere su proposta del Podestà. Il Consiglio del popolo eleggeva

i Decem de populo che restavano in carica per un mese. I “dieci

di popolo”, oltre ad affiancare il Podestà nella conduzione

dell’esecutivo, nominavano gli ambasciatori e gli altri ufficiali del

Comune. La nuova organizzazione comunale apportava una serie di modifiche alle precedenti normative in modo da scongiurare l’eventualità di ulteriori tentativi da parte di famiglie locali di impossessarsi del potere cittadino (5). Si predisposero così una serie di norme che isolavano socialmente i nobili ed attribuivano ai “giurati di popolo”, appositamente armati, anche le funzioni di milizia (6).

Lo statuto comunale del 1325

viene considerato come uno dei più antichi testi statutari completi del

maceratese e forse della Marca. E’ composto da cinque libri che al di

fuori del secondo e del terzo, rispettivamente de civilibus

quaestionibus e de maleficiis, non hanno una specifica

titolazione. Nello statuto, anche se non mancano disposizioni a sfavore

della nobiltà, non si nota tuttavia quello spirito antimagnatizio che

caratterizzano le disposizioni emanate nel 1307. Il primo libro, composto da 43 rubriche, tratta dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del Comune e dei suoi rapporti con il culto e la venerazione dei due patroni principali (S. Esuperanzio e S. Sperandia). Il secondo libro (37 rubriche) tratta del diritto e della procedura civile mentre il terzo (83 rubriche) del diritto e della procedura criminale. Il quarto libro (42 rubriche) tratta in genere delle foreste, dei pascoli, del danno dato. Infine, il quinto libro (71 rubriche) affronta argomenti relativi a viabilità, acque, commercio, tasse, agricoltura, sanità, igiene, ecc. L’organizzazione comunale si

basava, oltre che sul Podestà, su tre organi collegiali: il Consiglio

generale, i Priori, il Consiglio di Credenza. Lo statuto del 1364 è diviso in

quattro libri privi di intitolazione e dell’indice delle rubriche. I

primi tre libri contengono, rispettivamente, norme relative al diritto

pubblico, al diritto e alla procedura civile, al diritto e alla

procedura penale. Il quarto libro contiene disposizioni relative

all’agricoltura, al commercio, all’economia, all’igiene, ecc. Un

quinto libro venne aggiunto nella copia del 1531. Lo statuto manifesta un profondo

ossequio e una grande devozione non solo alla Chiesa e al Papa ma anche

al Legato e a tutti i funzionari della Curia rettorale rispecchiando in

pieno il momento storico della sua formazione. L’altra caratteristica

di questo statuto è la sua lunga vitalità: ancora nel 1797, compilando

l’inventario dell’archivio comunale di Cingoli, il Vogel, a

proposito di questo codice dice: “Statuto del 1364 approvato dal

cardinal Egidio Albornoz, il quale si osserva ancora”. L’organizzazione comunale si

basava sugli stessi organi collegiali definiti nello statuto del 1325.

Il Consiglio generale era composto da 60 membri sufficientes, discretos

et legales; di essi, 45 dovevano essere scelti fra gli abitanti di

Cingoli mentre gli altri 15 dal restante territorio. Per la regolarità

delle sedute era necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri,

che avevano l’obbligo di intervenire (e pene severe colpivano coloro

che entro i tre giorni successivi non avessero giustificato

l’assenza); le delibere, per essere approvate, dovevano ricevere i due

terzi dei voti validi. Sempre lo stesso collegio doveva

poi, fra i 60 consiglieri, scegliere 30 idoneiores et sufficientiores

per ricoprire l’incarico di Priori. I trenta eletti venivano ripartiti

in sei gruppi di cinque membri ognuno che, a turno, di bimestre in

bimestre, ed in base a sorteggio, esercitavano le funzioni priorati. I

Priori operano in stretta unione con il Podestà: fissavano l’ordine

del giorno delle riunioni del Consiglio; davano esecuzione agli ordini

impartiti dal Rettore della Marca; nominavano, insieme al Consiglio, i

vari funzionari comunali. Dovevano abitare nel palazzo comunale e

ricevevano uno stipendio di quattro lire al mese Dallo stesso gruppo dei 30 Priori

il Consiglio generale doveva sorteggiare 15 membri (quindecim de

Credentia), abitanti di Cingoli, che entravano a far parte del

Consiglio di Credenza. Nessun nobile poteva essere eletto Priore o far

parte del Consiglio di Credenza; poiché nessuna norma dice qualcosa in

proposito è lecito pensare che, al contrario, potessero far parte del

Consiglio generale. Al Camerlengo (o Camerario)

faceva capo tutta l’amministrazione finanziaria e nel suo lavoro era

affiancato da due notai nominati dal Podestà e dai Priori. Altri uffici

del Comune erano ricoperti da notai: il Notaio delle riformanze; il

Notaio della custodia che doveva presiedere giorno e notte alla custodia

delle porte del territorio comunale; un notaio addetto al catasto; un

notaio era titolare dell’ufficio del danno dato. Il Sindaco del Comune, eletto dal

Consiglio generale, dai Priori e dal Podestà, spettava la tutela degli

interessi della collettività sia all’interno che all’esterno.

Accanto ad esso c’erano anche i Sindaci delle contrade: uno o più per

contrada, duravano un anno, e loro compito era quello di riferire agli

organi comunali quanto avveniva nelle rispettive zone. Altri funzionari del Comune erano

i Baiuli (o Balivi), che in numero di 6, uno del capoluogo e cinque

delle varie ville, dovevano fare citationes ed altri atti

esecutivi come pignoramenti, sequestri, ecc. sia per conto del Comune

che di terzi; i Banditori, in numero di 2, ai quali spettava annunciare

pubblicamente le disposizioni del Comune o della Curia della Marca. In

caso di necessità il Consiglio generale poteva inviare Ambasciatori al

Pontefice o ad altre autorità per conto del Comune. La norma 26 del I libro dispone, ai fini di una migliore riscossione delle tasse, la suddivisione del territorio cingolano nei tre terzieri di S. Maria, S. Nicola e S. Giovanni dei quali delimita i confini e che divide in contrade.

Breve esposizione di alcune norme dello statuto comunale del 1364

Diritto

e procedura penale (III libro) Tutte le pene sancite dallo

statuto per i vari reati avevano in genere carattere pecuniario: anche i

reati più gravi come la congiura contro il Comune non comportavano pene

detentive. Per i reati più gravi la competenza del giudizio spettava

alla Curia generale della Marca che giudicava secondo le norme delle

Costituzioni Egiziane. Per l’omicidio lo statuto

dispone la cattura dell’omicida da parte degli uomini della contrada

dove è stato commesso. La bestemmia contro Dio era

punita con 25 lire; i bestemmiatori che non avessero pagato la multa

venivano pubblicamente fustigati per le strade di Cingoli. La congiura contro il Comune o la

Chiesa veniva condannata con una multa di 100 fiorini d’oro e la

totale distruzione della casa dove vi era stato organizzato il

complotto. Per il danneggiamento dello

statuto, oltre alla multa di 50 fiorini, la figura dell’autore veniva

dipinta, a perpetua infamia, sulle mura del palazzo comunale (pingatur

in palatio). Altri reati puniti erano

l’aggressione e la percossa con armi o senza, le minacce a mano

armata, le ingiurie (come il dire “falsus, proditor, patarinus,

hereticus, cornutus”), l’incendio e l’usura. Viene punito il furto, la

violazione di domicilio, il chiedere il pagamento di un debito già

estinto, impedire il corso delle acque, andare a caccia di notte,

catturare i colombi, lavorare oltre i confini del comune. Nulla ars,

infatti, poteva essere esercitata al di fuori del territorio comunale,

fatta eccezione per l’agricoltura e per i vasai (figulatorum) e

nessuno poteva esportare vino, olio formaggio e animali di ogni genere. Era proibito portare armi, anche

di difesa, sia di giorno che di notte, soprattutto dentro il palazzo del

Comune, sulla piazza grande e durante le fiere, ad eccezione degli

addetti all’ordine pubblico o per chi si reca fuori dal Comune o ne fa

ritorno. Era proibito ospitare o aiutare i

banditi; vendere terreni o altri immobili ai forestieri, in particolare

a feudatari o a città e comuni; andare di notte per le strade. Vi era,

inoltre, il divieto di giocare d’azzardo e quello di mostrare

incomposte manifestazioni di dolore durante il corteo funebre.

Disposizioni

generali (IV libro) Venivano considerati cittadini di

Cingoli i possessori di immobili che abitino nel comune da almeno un

anno. Il Comune dava in appalto il

taglio dei prati, dei canneti, dei salici e degli altri alberi posti

lungo le “rote” del fiume Musone, il taglio della legna in alcune

zone del territorio, la raccolta dello scotano (per la concia delle

pelli), la raccolta della feccia del vino e la raccolta degli stracci

(per fabbricare la carta). Per i pesi e le misure si

dovevano rispettare quelle imposte dal Comune (il fiorino doveva avere

il peso di quello anconetano, il passo per le stoffe doveva essere come

quello infisso in cippo palatii; la stessa cosa per le altre

misure il cui prototipo si trovava presso il Comune. Due “coppe”

costituivano una “rasenga”, quattro una “salma”; il “rubbo”

si divideva in sei “parti” o “pese”.). Il mercato settimanale delle

merci si teneva il sabato nella piazza grande; quello del bestiame la

domenica. In occasione del mercato settimanale era proibito acquistare

merci o bestiame in luogo diverso dove si svolgeva il mercato. Gli osti dovevano munirsi di

apposita licenza e usare regolari misure (“pititto”, “mezzo

pititto” e la “foglietta” pari ad un quarto di “pititto”)

mentre le venditrici di formaggio, uova, pollame, frutta e verdura (malvendulae)

non potevano acquistare la loro merce per poi venderla prima dell’ora

di terza. I fornai dovevano vendere il pane bene coctum et bene

fermentatum. I macellai dovevano avere carni buone e abbondanti

(naturalmente bollate dal Comune con cera di diverso colore a seconda

della qualità). Era proibito vendere in città carni di animali

ammalati, cosa invece lecita extra terram, presso una delle porte

di Cingoli. Era proibito tenere vuoti gli

spazi destinati alla costruzione delle case, pena la vendita forzata del

terreno; per ragioni di sicurezza, la casa non poteva essere ad una

distanza inferiore a 5 canne dalle mura del comune. Le strade dovevano essere

mantenute nella loro larghezze minime di 15, 8 e 5 piedi a seconda che

fossero strade, vie urbane e vie vicinali. Era proibito gettarvi

immondizie o farvi lavori particolari. I pozzi e le fonti cittadine

dovevano essere tenuti puliti con divieto di facere turpitudinem

nei loro paraggi. Gli animali, specialmente i maiali, dovevano essere

custoditi perché non andassero vagando per il comune sine anulo in

grugno.

Tratto da: Pio Cartechini, Aspetti della legislazione statutaria cingolana nei secoli XIV-XVI, in AA.VV., Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e ricerche, Atti del XIX Convegno di Studi Maceratesi, Cingoli 15-16 ottobre 1983, "Studi Maceratesi", 19, Macerata 1986, pp. 361-405

(1) Del Comune di Cingoli ci sono

pervenute due redazioni statutarie complete, una del 1325 e

l’altra del 1364. Accanto ad esse ci sono altri gruppi relativi

al diritto pubblico e a particolari settori come le foreste, il

Monte di Pietà, il danno dato, ecc. dal sec. XIV in poi.

Parte di questa produzione fu

individuata alla fine del XVIII secolo dal Vogel, nel corso del

riordinamento dell’archivio di Cingoli, in diverse pergamene e

codici che erano stati raccolti senza alcun ordine cronologico. Macerata, Archivio Storico, Archivio di Cingoli

L. Colini Baldeschi, Statuti

del Comune di Cingoli, Cingoli 1904, vol. II

P. Colliva, Il Cardinale

Albornoz, lo Stato della Chiesa e le Costituzioni egiziane,

Bologna 1977 C. Manfroni, Gli statuti del Comune di Cingoli, in “Atti e Memorie dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova”. N.S., vol. XXIII (1906-1907), pp. 255-261

(2) L. Colini Baldeschi, Statuti

del Comune di Cingoli, Cingoli 1904, vol. II, p. 10 e segg.

(3) A. Zonghi, Carte

diplomatiche fabrianesi raccolte e ordinate, in C. Ciavarini, Collezione

di documenti antichi inediti o editi rari delle città e terre

marchigiane, vol. II, Ancona 1872, p. 161

(4) Avenani (Avenale), Stratae

(Strada), Trevidiani (Troviggiano), Castri

(Cingoli), Forensium (territorio montano)

(5) Alla fine del XII secolo

Cingoli fu teatro di una delle tante sommosse che aveva visto la

famiglia Mainetti protagonista di un tentativo di presa del potere

che coinvolse le autorità comunali. (6) Al suono della campana o in caso di “rumore” devono correre al palazzo comunale armati di tutto punto: capitolo 2

|