Trinvxtion Samoni Sindivos

di

Adriano Gaspani e Silvia Cernuti

l'Astronomia n. 181 (novembre 1997) pp. 26-33

|

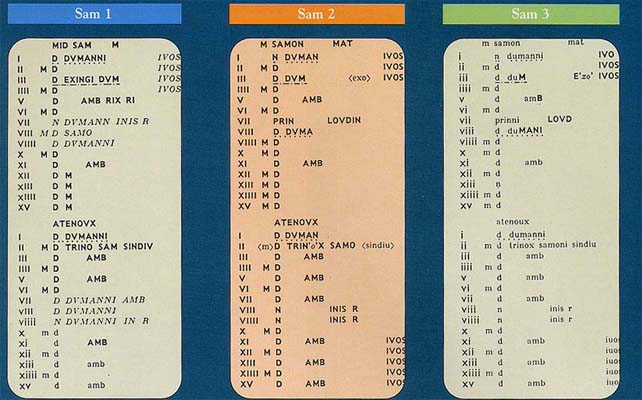

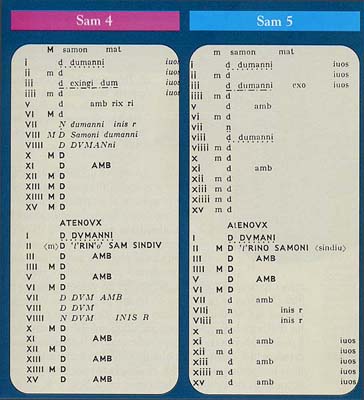

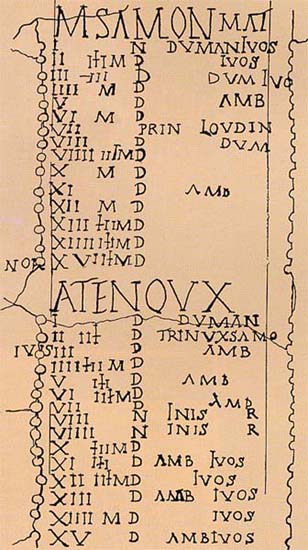

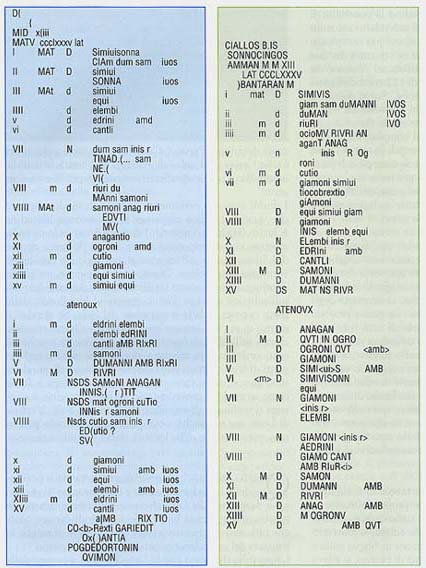

A Coligny, nella regione dell'Ain (sud della Francia), antica terra dei Galli Ambarri, nel novembre del 1897, quindi giusto un secolo fa, furono ritrovati in un pozzo i frammenti di una tavola di bronzo, le cui incisioni riproducevano la sequenza dei giorni di un calendario. Assieme alla tavola fu ritrovata anche una statua di Marte, alta un metro e settantaquattro centimetri. Attualmente i reperti sono conservati al Museo della Civiltà Gallo-Romana di Lione-Fourviere. Vari studiosi si sono occupati della ricostruzione e della decodifica del calendario di Coligny, tra questi l'irlandese Mc Neill e il francese Daviet. Tuttavia, il difficile lavoro di restauro venne completato da A. Duval e G. Pineault nel 1960; i due archeologi, ricostruendo i frammenti mancanti riuscirono a restituire alla tavola la struttura originaria. In questo modo è stato possibile avere a disposizione la sequenza completa dei giorni e dei mesi lunari nel corso dei cinque anni che vi sono rappresentati, ovviamente con qualche margine di incertezza per quanto riguarda la ricostruzione delle iscrizioni presenti sui frammenti mancanti. Il calendario viene fatto risalire al II secolo d.C., in piena epoca gallo-romana, ma gli studiosi sono concordi nel ritenere che esso sia stato inciso prevalentemente per scopi liturgici pagani e quindi possa riprodurre fedelmente il calendario tradizionale celtico correntemente in uso alcuni secoli prima. La ricostruzione del calendario è ancora insoddisfacente dal punto di vista strettamente epigrafico in quanto la maggior parte delle iscrizioni in lingua gallica e caratteri latini non sono ancora state tradotte e comprese in maniera soddisfacente. Lo stesso vale per quanto riguarda la comprensione dei meccanismi e delle regole adottate nella progettazione, nel funzionamento e nell'uso che ne veniva fatto dai druidi gallici. Il calendario di Coligny contiene la rappresentazione di una sequenza di cinque anni lunari completi, ciascuno composto da 12 mesi alternativamente lunghi 29 o 30 giorni, più 2 mesi supplementari, probabilmente intercalari introdotti per accordarlo con l’anno solare. La sequenza dei mesi rappresentati è la seguente: Samonios (30), Dumannios (29), Rivros (30), Anagantios (29), Ogronios (30), Cutios (30), Giamonios (29), Simivisonios (30), Equos (30), Elenbiuos (29), Edrinios (30), Cantlos (29). Il numero tra parentesi si riferisce al numero di giorni che compongono il mese. Ciascuno dei 12 mesi elencati iniziava la notte in corrispondenza della quale la Luna assumeva la fase di Primo Quarto. Essi erano divisi in due parti di 15 più 15, oppure 15 più 14 giorni ciascuno in modo tale che l’inizio della seconda quindicina coincidesse con la Luna all’Ultimo Quarto. I mesi di 30 giorni sono classificati come Mat cioè fortunati, mentre quelli con 29 giorni sono Anmat, oppure Ambilis, che significa “infausto”. Fa eccezione il mese di Equos, etichettato come infausto benché duri 30 giorni. La prima quindicina, che comprendeva la Luna al Plenilunio, era ritenuta un periodo di luce, al contrario della seconda, centrata sul Novilunio. Le due quindicine sono separate dalla parola gallica Atenoux ("ritorno alla Luna nuova","ritorno al buio", "rinnovamento"). La struttura del calendario solleva alcuni interrogativi. I Celti divisero l'anno lunare in 7 mesi da 30 giorni più 5 da 29, per un totale di 355 giorni Perché non adottarono la soluzione bilanciata di 6 mesi da 29 e 6 da 30 che avrebbe permesso loro di ottenere una migliore approssimazione del mese sinodico lunare? Perché i druidi decisero di codificare un ciclo lungo 5 anni? Da cosa derivò la necessità di introdurre due ulteriori mesi di 30 giorni ciascuno, inseriti uno ogni 30 mesi sinodici lunari? Per quale motivo i druidi utilizzavano, come vedremo, anche un superciclo di trent'anni? L'accuratezza raggiunta da questo calendario era adeguata per gli scopi agricoli, sociali e rituali tipici della società gallica del tempo? La decisione di utilizzare quella sequenza di mesi dovette probabilmente rientrare in una logica ben precisa, dettata dal valore della lunghezza del mese sinodico noto ai druidi. Tale mese conta in media 29,53 giorni solari medi (e quindi l'anno è di 354,377 giorni). Volendo riprodurre questo valore si dovranno combinare in modo opportuno mesi da 29 e da 30 giorni in modo da minimizzare l'inevitabile scarto. Se si studiano le varie combinazioni, si vede che una buona approssimazione si ottiene combinando 6 mesi da 30 giorni con 6 mesi da 29, che realizzano un mese lunare sinodico medio pari a 29,5 giorni e un anno lunare di 354 giorni. Stranamente, la scelta che i Celti adottarono sul Calendario di Coligny portava invece a un anno lunare più lungo di un giorno e a un mese sinodico medio di 29,58 giorni. E' possibile che dalle loro osservazioni i druidi si fossero accorti che la lunghezza del mese sinodico lunare sembrava fluttuare nel tempo intorno a un valore medio: questo fatto può essere rilevato direttamente dal Calendario di Coligny esaminando la distribuzione delle notazioni in gallico che generalmente accompagnano i giorni centrali (VII, VIII e VIIII) delle due quindicine di ogni mese, nei quali la Luna si trovava alle sizigie (fasi di Novilunio e Plenilunio). In effetti, la lunghezza

effettiva della lunazione varia di oltre 13 ore su circa 9 anni

soprattutto per effetto della variazione periodica

dell'eccentricità dell'orbita della Luna. Ora, analizzando

l'andamento della lunghezza della lunazione misurata tra due Primi

Quarti successivi lungo un arco temporale di un migliaio di anni

si ricava una distribuzione bimodale con due picchi, il primo a

29,33 giorni e il secondo a 29,73 giorni, mentre il valore medio

di 29,53 giorni appare essere il meno frequente. Se invece si

misura il mese dal Plenilunio al successivo, oppure dal Novilunio

al successivo, allora rileviamo nuovamente una distribuzione

bimodale, ma questa volta i picchi cadono a 29,44 e 29,63.

Cumulando le distribuzioni si ottiene di nuovo una distribuzione

bimodale i cui picchi ora sono a 29,42 e 29,60 giorni. Dunque il

mese sinodico lunare determinato per via osservativa porta ad

assumere uno di questi due valori con una frequenza quasi doppia

rispetto al valore medio vero di 29,53 giorni. Le combinazioni di

mesi utili a realizzare valori vicini a quelli dei picchi sono

7X29+5X30 (media 29,42) e 7x30+5x29 (media 29,58). Quest'ultima è

proprio quella adottata nel Calendario di Coligny. Dobbiamo ora chiederci perché la tavola di Coligny riporta due mesi addizionali da 30 giorni ciascuno, inseriti ogni 2 anni lunari e mezzo. Con molta probabilità, i druidi furono costretti ad introdurre sulla tavola bronzea questi due mesi per raggiungere dal punto di vista pratico un accordo ragionevole tra la marcia del Sole e quella della Luna. Un calendario puramente rituale, e quindi svincolato da applicazioni pratiche, poteva essere esclusivamente lunare; non così un dispositivo utile in qualche modo anche alla pianificazione agricola, che va soggetta ai cicli stagionali. Il punto di contatto tra i cicli del Sole e della Luna nel Calendario di Coligny potrebbe essere rappresentato dalle date delle quattro feste principali che i Celti celebravano nel corso dell'anno, legate ai cicli stagionali e di rilevanza dal punto di vista agricolo. Le quattro feste erano Trinvx(tion) Samoni, Imbolc, Beltane, Lughnasad ed erano poste a distanza di circa quattro mesi l'una dall'altra, pressappoco a metà strada tra i solstizi e gli equinozi. Il Sole rivestiva un ruolo importante nel calcolo di queste date per il fatto che venivano stabilite dai druidi sulla base delle levate eliache di Antares, Aldebaran, Sirio e Capella. Il vincolo lunare era obbligatorio solamente nel caso della festa più importante, quella di Trinvx(tion) Samoni, che si celebrava in autunno e che segnava anche l'inizio dell'anno celtico. Sul Calendario di Coligny questa è l'unica festa espressamente indicata nelle annotazioni per tutti e cinque gli anni rappresentati. La scritta corrispondente "Trinvx(tion) Samoni Sindiv(os)" è traducibile dalla lingua gallica antica come "le tre notti di Samonios cominciano adesso" e compare in corrispondenza del secondo giorno della seconda quindicina del mese di Samonios, quindi due giorni dopo l'Ultimo Quarto di Luna. Cinque anni di 355 giorni più due additivi di 60 giorni, portano a un totale di 1835 giorni sull’arco di cinque anni. Ciò significa che l’anno solare tropico codificato nel Calendario di Coligny è di 367 giorni: lo scarto rispetto al valore vero (365,2422 giorni) è troppo elevato per essere considerato come il valore correntemente noto ai Celti, anche perché un valore prossimo a 365,25 giorni era già noto da tempo presso quasi tutte le culture del Mediterraneo con cui i Celti ebbero contatti fin dall'antichità. La spiegazione di questo valore anomalo è probabilmente da ricercarsi nel fatto che la formulazione ottimale del calendario richiederebbe l'inserzione di due mesi intercalari più corti (di 25-26 giorni) per ottenere un accordo globalmente soddisfacente tra il Sole e la Luna, ma il fatto che i mesi dovessero per forza iniziare con la Luna alla fase di Primo Quarto obbligò i druidi a inserire mesi intercalari lunghi quanto una lunazione completa. Ma se questa è la spiegazione, non sarebbe stato più conveniente intercalare due mesi di soli 29 giorni ciascuno, oppure uno da 29 e uno da 30 giorni? L'ipotesi di un errore

nella progettazione del calendario è difficile da accettare,

perché Coligny è il frutto di osservazioni del moto del Sole e

della Luna e di analisi delle loro periodicità condotte per

secoli da popolazioni rinomate per la notevole conoscenza dei

fenomeni naturali. Un'eco di questa fama la possiamo ritrovare

nella Refutatio Omnium Haeresium di Ippolito: "I

druidi dei Celti hanno studiato assiduamente la filosofia

pitagorica... E i Celti ripongono fiducia nei loro druidi come

veggenti e come profeti poiché costoro possono predire certi

avvenimenti grazie al calcolo e all'aritmetica dei

Pitagorici". Sappiamo per certo che i Celti conoscevano molto

bene l'astronomia, come è testimoniato da Giulio Cesare nei Commentarii

De Bello Gallico; non si dimentichi che Cesare era ritenuto

un'autorità in fatto di astronomia; quindi, deve essere

considerato una fonte attendibile. Altre informazioni riguardo

alla tendenza dei Celti a impostare la vita religiosa e sociale in

accordo con il cielo, le troviamo nel capitolo XVI della Naturalis

Historia di Plinio il Vecchio relativamente alla cerimonia,

molto importante per i druidi, della raccolta del vischio. Plinio

infatti scrive: "E' poi questo (il vischio) molto raro a

trovarsi e una volta trovato è colto con grande pompa religiosa e

innanzi tutto al sesto giorno della Luna, che segna per questi gli

inizi dei mesi, degli anni e dei secoli, che durano trent'anni,

giorno scelto perché la Luna ha già tutte le sue forze senza

essere a metà del suo corso". Il sesto giorno della Luna è

inequivocabilmente la fase di Primo Quarto in corrispondenza della

quale cade l'inizio dei mesi e degli anni del calendario e anche

di un ciclo più lungo, trentennale, che veniva chiamato "Saeculum". Queste notizie provenienti da Plinto il Vecchio risultano in perfetto accordo con la struttura del calendario di Coligny, la quale, per essere compresa, dev'essere collocata nel solco di un'evoluzione che portò i druidi a ideare un calendario così particolare. Intorno al VI-V secolo a.C. i Celti erano già pervenuti all'idea di suddividere il conteggio del tempo in periodi fondamentali basati sulla ciclicità dei fenomeni astronomici. La prima realizzazione di un calendario, che definiremo "arcaico", utilizzò esclusivamente la Luna come riferimento: l'anno era costituito da 355 giorni ripartiti in 12 mesi, a loro volta suddivisi in due quindicine, che iniziavano ritualmente con la fase di Primo Quarto. La lunghezza dei mesi era probabilmente già fissata alternativamente a 29 e a 30 giorni. Un calendario così strutturato sollevava però parecchi problemi pratici, principalmente il fatto che, con il passare degli anni, i vari mesi cadevano in stagioni climatiche sempre diverse, visto che l'anno lunare è più corto di quello solare di quasi 11 giorni. Così, ogni 2 anni lunari e mezzo si perdeva circa un mese e solo dopo circa trent'anni si ritornava alle condizioni iniziali, cioè all'accordo dei mesi con la stagione climatica. Da qui probabilmente l'origine del ciclo trentennale (il "Saeculum") e del posizionamento del mese intercalare ogni 2,5 anni lunari, come troviamo sulla tavola di Coligny. Una ripartizione rigida

come questa, tuttavia, non poteva essere considerata né ottimale

né definitiva. In capo a un "Saeculum" di 30 anni si

ottiene infatti un disaccordo tra il tempo misurato dal calendario

e quello realmente trascorso equivalente a circa due mesi. E'

questo dato che suggerisce agli studiosi la possibilità di

un'altra interpretazione: che cioè il calendario sia stato messo

a punto secondo una logica molto più complessa, dimostrata forse

anche dalla particolare struttura dei due mesi intercalari, i cui

giorni sono affiancati ciascuno da una scritta corrispondente al

nome dei 12 mesi dell'anno celtico, ripetuti nell'esatta

successione. Sorge quindi il sospetto che questi giorni aggiuntivi

avessero anche un altro ruolo: facessero parte, in qualche modo

che ci sfugge, di un algoritmo capace di generare il computo

solare partendo dal ciclo lunare. Accanto ai singoli giorni dei

mesi intercalari, c'erano forellini adatti ad ospitare piccoli

pioli: forse era stato escogitato un metodo per tener conto

esattamente, giorno per giorno e mese per mese, della posizione

del Sole e della Luna in cielo durante un intero anno e magari per

un intero "Saeculum". Se questo è vero, i due mesi

aggiuntivi non avevano solo la mera funzione di mesi intercalari

(come si è già detto, per quest'unico scopo, 29 giorni sarebbero

stati decisamente meglio di 30), ma anche quella di rappresentare

una sorta di tabella di calcolo, per la quale al momento ci

sfuggono la logica e la struttura. E forse non è un caso che, al

contrario degli altri 12 mesi, questi due non abbiano un nome

proprio. Essi potrebbero avere avuto il ruolo di una specie di

memoria in cui era immagazzinata la differenza progressiva tra il

calendario delle stagioni e quello lunare, la quale poteva essere

letta ogni qual volta era necessario eseguire calcoli astronomici

relativi alla posizione dei due astri nel cielo. I druidi potevano

prevedere le fasi lunari utilizzando la base del calendario senza

intercalari, ma nello stesso tempo avevano nelle mani uno

strumento che poteva tornare utile nella programmazione delle

attività agricole quotidiane, nella previsione delle levate

eliache e quindi nel computo delle date delle feste. Oltre che ad un calendario, la tavola di Coligny è assimilabile anche a un vero e proprio almanacco astronomico, perché in essa pare che siano codificate talune efficaci regole di predizione delle eclissi, soprattutto quelle lunari. Osservando le annotazioni in lingua gallica e i caratteri latini incisi sui frammenti di bronzo, si rileva che talune si ripetono in corrispondenza di determinate terne o quaterne di giorni consecutivi, la cui distribuzione è intervallata attraverso i mesi e gli anni con notevole regolarità. Ogni singola annotazione si riferisce generalmente al nome di un mese dell'anno e molto spesso lo stesso mese viene usato in due terne successive, declinato, in lingua gallica, in casi diversi. Usualmente, salvo rare eccezioni, i giorni interessati dalle terne sono il VII, l'VIII e il VIIII di ciascuna quindicina di ogni mese (in coincidenza con la Luna Piena o Nuova); quindi, le terne identificano prevalentemente le fasi lunari sizigiali, ma talvolta è marcato anche l'Ultimo Quarto. E' da sottolineare che quando la Luna si trova alle sizigie, se anche il Sole è sufficientemente prossimo a uno dei nodi dell'orbita lunare, si possono verificare le eclissi e i giorni possibili per tali eventi sono proprio quelli marcati sul Calendario di Coligny con le terne. La Luna per i Celti rappresentava l'astro fondamentale per il computo del tempo. La sua osservazione era molto sviluppata, come è dimostrato dalla presenza di allineamenti diretti verso i punti di levata e di tramonto della Luna ai lunistizi in vari santuari dell'età del ferro. Polibio narra che i druidi dei Galati fecero interrompere una guerra a causa del verificarsi di un'eclisse totale di Luna. Strabone (De Situ Orbis, III, 4, 16) riporta che i Celtiberi celebravano, durante il Plenilunio, la festa di una divinità che non si poteva nominare. Inoltre, il Novilunio veniva considerato il periodo più indicato per assumere importanti decisioni. Presso i Cimri (popolazione celtica del Galles) esisteva il culto di Arianrhod divinità femminile lunare il cui nome significativamente sta per "Ruota d'argento". I

druidi avevano certamente appreso in modo empirico che quando la

Luna raggiunge la sua estrema latitudine eclittica (positiva o

negativa) durante il suo ciclo mensile, mostrando

contemporaneamente la fase di Primo oppure di Ultimo Quarto,

allora sette giorni dopo era possibile il verificarsi di

un'eclisse. Questo avviene perché, un quarto di orbita dopo, il

nostro satellite transita per uno dei nodi sull'eclittica alla

fase Piena, oppure al Novilunio, dalla parte opposta o dalla

stessa parte del Sole. Se dunque il giorno in cui la Luna era

stata osservata alla sua massima altezza sull'eclittica (evento

facile da rilevare perché ad essa corrisponde la massima

elongazione nord o sud dei punti di levata e tramonto) cadeva al

primo o al quindicesimo giorno di un mese, allora sette giorni

dopo i druidi erano in grado di prevedere con un buon margine di

sicurezza il verificarsi di un'eclisse di Luna o di Sole.

L'eclisse di Luna era pressoché sicura, ma quella di Sole poteva

non essere visibile nella località in cui i druidi si trovavano. Questo metodo, basato sull'osservazione della posizione della Luna funziona, ma è caratterizzato da un alto tasso di errore e dal fatto che esso permette solamente la previsione a scadenza breve. Meglio quindi cercare qualche utile metodo ricorsivo capace di sfruttare al meglio la struttura del calendario gallico, quale lo conosciamo. L'intervallo di tempo che la Luna impiega a passare dalla massima latitudine eclittica alla minima è detto "semiperiodo latitudinale". Le eclissi potranno avvenire solamente ogni qualvolta sia trascorso un numero intero di semiperiodi latitudinali da un'eclisse precedente, ma siccome è richiesto anche il vincolo che la Luna si trovi alle sizigie, allora tutti gli intervalli di tempo che corrispondono a un numero intero di periodi semilatitudinali e contemporaneamente a un numero intero di rivoluzioni sinodiche rappresentano utili ricorsività per la previsione. I druidi avevano certamente osservato che le eclissi di Luna si ripetevano mediamente circa ogni 6 lunazioni (6X29,53=177,2 giorni) e ogni 13 semiperiodi latitudinali (13X27,21/2=176,9 giorni); quindi bastava semplicemente attendere che durante i giorni VII, VIII o VIIII della prima quindicina di un mese avvenisse un'eclisse di Luna per applicare la regola e prevedere la successiva per gli stessi giorni VII, VIII o VIIII del sesto mese successivo, e così di seguito. Da qui probabilmente il significato delle scritte che troviamo sulla tavola di Coligny sempre in corrispondenza di quelle stesse date del calendario lunare. Occasionalmente, ogni 30 mesi, l'introduzione del mese intercalare faceva retrogradare di un mese la data prevista. Infatti, le annotazioni riportate accanto ai giorni delle "terne", mostrano la triplice ripetizione del nome gallico del mese successivo, ma declinato generalmente al genitivo. Questi motti starebbero a ricordare che, qualora fosse avvenuta l'inserzione del mese intercalare, quell'eclisse era stata nominalmente prevista per il mese successivo. Ovviamente, la

differenza di 0,3 giorni tra le 6 lunazioni medie e i 13

semiperiodi latitudinali comporterà che ogni tanto l'eclisse

prevista mancherà all'appuntamento, producendosi invece nei

giorni VII, VIII o VIIII della prima quindicina del mese celtico

precedente. Oggi possiamo calcolare che questo fenomeno si

verificherà con periodicità pari a 41, 47 e 53 mesi del

calendario celtico, periodicità che forse potevano essere state

riscontrate empiricamente dai druidi. Un altro fenomeno

particolare è quello della ripetizione di due eclissi di Luna in

due lunazioni successive, fatto che avviene con periodicità pari

a 53, 82 e 135 mesi del calendario celtico. In conclusione, i

druidi avrebbero potuto benissimo prevedere le eclissi di Luna, in

modo relativamente agevole e con un margine d'errore limitato,

utilizzando come unici strumenti il calendario celtico e qualche

semplice regola di calcolo mnemonico. Per inciso, considerando le

principali ricorsività tipiche delle eclissi, ricordiamo che

esistono quattro cicli fondamentali. Il cosiddetto "Inex",

che corrisponde a 358 lunazioni e che è la somma di altri due

cicli fondamentali: il "Tritos", che comprende 135

lunazioni, e il più noto "Saros", che ne conta 223.

L'"Exeligmos" vale invece 3 cicli di Saros, cioè 669

mesi sinodici lunari. Il ciclo di 6 lunazioni nel gergo degli

studiosi di eclissi va sotto il nome di "Semester".

Ebbene, il "Saeculum" celtico menzionato da Plinio vale

praticamente un Inex: la struttura del calendario celtico potrebbe

dunque risultare calibrata su uno dei cicli fondamentali delle

eclissi. Alla luce di quanto detto, la tavola di bronzo di Coligny impone una sostanziale rivalutazione di quelle che furono le conoscenze astronomiche e matematiche dei Celti: è questa una convinzione ormai diffusa tra gli storici, unanimemente emersa dai recenti convegni organizzati in occasione del centenario della scoperta. Certamente, un calendario così strutturato doveva essere per forza di cose gestito esclusivamente dalla classe druidica e probabilmente i suoi membri ne fecero pure uno strumento di potere. L'algoritmo che sta alla base del suo utilizzo è mnemonico: quindi non vi era necessità di scrittura, e ciò è in linea con le usanze dei druidi che per tradizione tramandavano le proprie conoscenze esclusivamente per via orale. Il fatto che nel secondo secolo dopo Cristo si sentì il bisogno di affidare il calendario a una tavola di bronzo, quindi di fissarlo in forma scritta e grafica, potrebbe essere il segno che dopo l'invasione romana la classe druidica si trovò improvvisamente con pochi allievi e seguaci: la maggioranza dei giovani aristocratici della Gallia preferiva studiare il latino e il greco presso i Romani, disdegnando la scienza dei padri custodita gelosamente dai druidi. Questi si trovarono quindi nella necessità di tramandare per iscritto il meccanismo della gestione calendariale, le cui regole di calcolo mnemonico forse apparivano troppo complicate per essere agevolmente ricordate e applicate dal clero rurale del tempo. Sicuramente il calendario

giuliano, trascurando del tutto la Luna, non risultava gradito a

una cultura come quella celtica, per la quale il nostro satellite

rivestiva un alto significato rituale. Per di più, il calendario

giuliano si diffuse in Gallia solamente dopo il V-VI secolo dopo

Cristo: dunque, il calendario tradizionale celtico venne

utilizzato ancora per almeno altri due o tre secoli dopo la sua

redazione in forma scritta. Altri documenti potrebbero affiorare

nei prossimi decenni, né è da escludere che in alcuni tra quelli

che ci sono pervenuti si possano celare ulteriori informazioni

sulle conoscenze e sull'abilità di calcolo di questi primi

scienziati. L'importante, studiandoli, è che ci converrà

utilizzare una nuova chiave di lettura rispetto al passato anche

recente, imparando a non sottovalutare le loro conoscenze

astronomiche e matematiche.

|