|

Non è difficile immaginare come il Piceno, per la sua posizione e per la sua conformazione geografica, sia stato fin dall'età protostorica un luogo ottimale per gli scambi e i traffici delle merci. La costa che si affaccia sul mar Adriatico, ricca di agevoli approdi, i corsi dei fiumi che tagliano in direzione ovest-est il territorio regionale, circondati da ampie e fertili vallate (la cosiddetta disposizione "a pettine"), i passi appenninici abbastanza accessibili per la loro moderata altitudine (compresa fra i 600 ed i 900 metri s.l.m.), hanno costituito da sempre vie di penetrazione e di transito di prodotti e di mercanzie (1). I traffici avvenivano secondo due distinti flussi commerciali dei quali il primo, via terra e attraverso le antiche piste transappenniniche della transumanza, partiva dall'area villanoviana tosco-laziale, mentre il secondo, via mare, muoveva dall'Europa del Nord, dalla penisola balcanica, dalla Puglia e dal Mediterraneo orientale. Durante

l'età del Ferro l'area picena divenne il luogo di maggiore

concentrazione di manufatti in ambra di tutta Italia (2).

L'analisi della distribuzione del materiale nell'area adriatica

individua due principali punti, uno lungo le coste picene e

l'altro lungo le coste e le isole della Dalmazia a dimostrazione

del legame commerciale che esisteva fra le due sponde adriatiche.

Sembra che i Piceni acquistassero l'ambra dai mercanti della

Dalmazia e da quelli dell'area alle foci del Po, ambra

prevalentemente grezza che veniva poi lavorata da artigiani

locali. La “via dell’ambra”, la strada che questo materiale

percorreva dalle lontane regioni del nord fino alle regioni

adriatiche ed egee, è stata ricostruita grazie anche ai

ritrovamenti di depositi e di insediamenti lungo il percorso (3). Nell'età del Ferro i rapporti fra i popoli che si affacciavano sull'Adriatico sono così evidenti da aver indotto a coniare l'espressione di koiné adriatica "per indicare quell'insieme di oggetti tipici e di costumanze che accomunano le popolazioni sulle due sponde a partire dal VII secolo e almeno fino al V secolo" (4). Se la comunanza di forme tra oggetti presenti in contesti piceni e transadriatici è ben evidente non è tuttavia semplice stabilire quale delle due aree culturali abbia influenzato l'altra. Ad una posizione che vede una trasmissione di modelli tipologici e culturali ad opera di genti provenienti dai Balcani (5) si contrappone l'idea di un "processo selettivo di trasmissione culturale" (6): "gruppi di genti transadriatiche, siano o no esse illiriche, presenti più o meno temporaneamente sulla costa italica in relazione ad una loro attività di mercenari, di pirati, di commercianti o altro, avrebbero operato una scelta degli elementi più congeniali alla propria cultura, successivamente accolti ed anche sviluppati nella loro terra di origine" (7). Tuttavia, l'origine italica di buona parte degli elementi in comune fra le due sponde nella prima età del Ferro, postulata in base allo scarto cronologico tra le datazioni, rimane comunque da dimostrare, visto che le ultime scoperte archeologiche non hanno incrementato il numero degli esemplari marchigiani che tra l'altro presentano una diffusione concentrata in una singola località o limitata ai centri costieri (8). Gli scambi quindi si concentrarono sulla costa dove si svilupparono centri di una certa importanza che videro la presenza anche di individui o gruppi allogeni. Le necropoli di questi centri, fra il IX e l'VIII secolo, presentano infatti una certa disuguaglianza nella composizione dei corredi; alcune tombe di Numana-Sirolo sono deposte secondo un rituale istriano ma con corredo di provenienza eterogenea. La tomba Quagliotti n. 52, ad esempio, comprende un cinerario simile ad esemplari dauni ma decorato con motivi e tecnica istriani, uno spillone tipo Sirolo, di distribuzione circumadriatica, un rasoio riconducibile ad un tipo noto a Velika Gorica e una cote, oggetto comune in Slovenia e in Bosnia ma inusuale in un corredo funebre piceno. E' opinione diffusa che i Liburni, la popolazione stanziata sulle sponde adriatiche orientali, detenessero il controllo degli scambi commerciali in Adriatico tanto da impedirne la frequentazione ai mercanti greci (9). I resti archeologici che testimoniano questi scambi sono costituiti dalle ceramiche daunie delle quali i Liburni sono considerati i "vettori principali". Fra l’VIII e il VI sec. a.C. è testimoniata la presenza di ceramica dipinta daunia di tipo geometrico e subgeometrico sia nelle tombe picene (Grottammare, Cupra Marittima, Ancona, Numana, Belmonte, Matelica, Fabriano, Novilara) che nelle coste della ex-Jugoslavia e in Etruria. Nel corso del VII secolo a.C. molti dei centri sviluppatesi nella prima età del Ferro (Novilara, Monte Roberto, San Costanzo, Porto Sant'Elpidio, Ascoli-Campo Parignano), e soprattutto nella zona a nord di Ancona si esauriscono; le stesse Ancona e Numana mostrano una flessione nella documentazione; contemporaneamente fioriscono i centri posti all'interno (Fabriano, Matelica, Pitino di San Severino Marche, Tolentino), lungo le direttrici commerciali con l'Etruria (10). E' proprio in questo secolo che la documentazione archeologica attesta nel Piceno un notevole flusso commerciale di impronta etrusca, ben documentato dalle ricche tombe orientalizzanti di Fabriano, Matelica e Pitino di San Severino Marche. Le vie naturali di comunicazione tra i territori adriatici e tirrenici hanno permesso questi rapporti commerciali. I collegamenti con il Piceno centrale erano assicurati attraverso le valli del Tevere e del Nera, quelli con il Piceno meridionale attraverso le valli del Velino, del Tronto e del Vomano secondo percorsi che in epoca romana saranno ricalcati dalle vie Salaria e Cecilia (11). E' attraverso la mediazione sabina e umbra che i Piceni intrattennero rapporti con l'area adriatica. Il territorio umbro, infatti, svolse un ruolo importante nella rete di traffici commerciali, come attestano i materiali piceni rinvenuti a Nocera Umbra, Sellano, Perugia, Terni e sui passi di Fossato di Vico e Colfiorito. L'importazione di recipienti e di utensili di bronzo di produzione etrusca, iniziata già nel VII sec. a.C., si intensificò nel tardo VI sec. per divenire poi predominante nel V sec. a.C. I contatti con l'area tirrenica continuarono anche nel IV sec. a.C. come dimostrano i manufatti di produzione etrusca rinvenute in tombe galliche. Piuttosto stretti furono anche i rapporti con il territorio falisco-capenate. Un primo livello di influenza di queste popolazioni riguarda la produzione vascolare di impasto attraverso l'elaborazione di tecniche e modelli propri delle botteghe falisco-capenati. L'area picena rielaborò alcune forme chiuse (olle stamnoidi e biconici, entrambi su piede) mentre vennero tralasciate le forme specializzate legate al consumo del vino (holmoi, kantharoi a pareti convesse). Ampiamente accettati furono le tecniche e i repertori dell'incisione e dell'incavo: elementi plastici teriomorfi (cavallini, affrontati e non) e complesse prese di coperchio. L'abbigliamento rimane il campo dove i modelli circolarono in modo diretto: pettorali a cerchi concentrici in bronzo e placche di cinturone furono ampiamente adottati, dalla seconda metà del VII sec. a.C., nel costume piceno (12). L'area picena, quindi, recepì e rielaborò non solo prodotti artigianali ma anche idee e modelli di vita; basti pensare all'aristocrazia picena del VII sec. a.C. che accumula e ostenta armi, vasellame da mensa e oggetti di lusso proprio come la controparte etrusca.

Il dominio territoriale esercitato dagli Etruschi in vaste regioni italiane e il loro crescente interesse per il bacino adriatico (testimoniato dalle fondazioni di Adria e Spina) ebbe delle importanti conseguenze in Adriatico. "L'atto di nascita della talassocrazia etrusca sull'Adriatico", come sostiene G. Colonna (13), si può individuare nella spedizione che gli Etruschi, assieme a Dauni, Umbri e altri "barbari", intrapresero contro la colonia greca di Cuma nel 524 a.C. Tale circostanza, oltre la sconfitta dei Liburni, determinò un'apertura completa dell'Adriatico ai mercanti greci. La data tramandata dalla tradizione trova conferma nella documentazione archeologica: è proprio nella prima metà del VI sec. a.C. che si datano le prime importazioni di vasellame greco e il crollo della diffusione in Adriatico della ceramica daunia (14). Nel corso del VI sec. a.C. gli scali piceni rivestirono un ruolo non secondario nella diffusione di particolari manufatti; è il caso delle idrie di bronzo provenienti dal Peloponneso. A differenza delle oinochoai rodie in bronzo, presenti in territorio piceno fin all'inizio del VI sec. a.C., le idrie (famose quelle di Treia e di Belmonte Piceno), ad eccezione del Piceno, non trovano una grande diffusione né in Italia né nel Mediterraneo. Sembra che questi nuovi prodotti di importazione non solo servissero alle "esigenze di prestigio delle élites locali, ma anche come elementi di facilitazione dei rapporti oltre i confini del Piceno, soprattutto in direzione nord" (15). E' lecito ipotizzare che nel corso del VI sec. a.C. il Piceno rappresentasse quindi un'area di ricezione piuttosto significativa per le importazioni greche di vasellame bronzeo di lusso e che una certa quantità venisse poi smistata nelle aree dell'Europa centro-orientale (Grächwil in Svizzera, Artánd in Ungheria) (16). Le idrie di Treia, di Grächwil e di Artánd potrebbero essere attribuite ad un itinerario commerciale, ipotizzato da Shefton, che "avviato nel Peloponneso attorno al 550 a.C., le avrebbe fatte giungere in un porto piceno (Numana?), da dove sarebbero state smistate rispettivamente nell'entroterra a Treia, oltre le Alpi a Grächwil e lungo la valle del Danubio sino ad Artánd attraverso il caput Adriae e la via dell'ambra" (17).

Le rotte commerciali che portavano i prodotti greci verso le coste adriatiche sono ancora oggetto di studio e dibattito. A tal proposito è importante sottolineare ciò che la tradizione scritta ci ha tramandato. Nel periplo di Scilace (scritto fra il VI e il V sec. a.C., con aggiunte di IV sec. a.C.) vengono fornite le indicazioni per la navigazione in Adriatico seguendo una rotta che partendo dalla Magna Grecia risale la penisola italiana fino all'estremo nord per poi ridiscendere lungo la sponda dalmata verso la Grecia. Nell'itinerario si incontra dapprima la costa abitata dagli Iapigi (percorribile in tre giorni e 3 notti), poi quella del territorio dei Sanniti (2 giorni e 1 notte), degli Umbri (1 giorno e due notti), degli Enetoi (1 giorno), degli Istri (1 giorno e 1 notte) e dei Liburni (2 giorni). In meno di una settimana di navigazione senza soste poteva essere percorsa l'intera rotta dall'estremo sud della penisola fino ai porti padani (18).

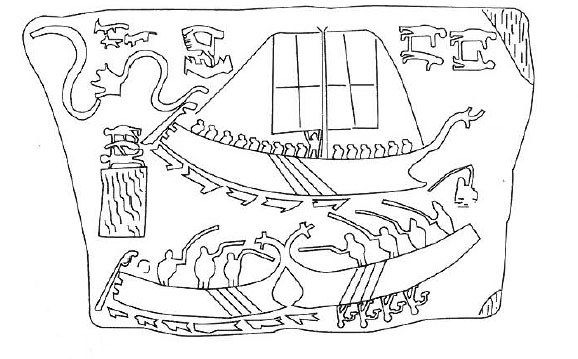

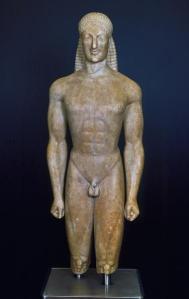

Testimone dei rapporti commerciali fra i piceni e i territori egei è la stele figurata in arenaria conservata nel Museo Oliveriano di Pesaro. Fu rinvenuta nel 1860 (o 1863) a Selve di S. Nicola in Valmanente. Sulla faccia anteriore è incisa una scena piuttosto complessa: al centro compare una grande nave a vela quadrata, con prua a protome teriomorfa, quindici rematori e un personaggio in piedi (capovoga) accanto all'albero; sotto ci sono due imbarcazioni minori a prua incrociate, analoghe alla prima anche per il timone di tipo moderno; le due imbarcazioni non hanno vele e alberi e al posto dei rematori ci sono dei guerrieri con delle lance e che sembra incorporino nella loro silhouette uno scudo rotondo e un elmo conico. La scena è completata da altre figure: uomini, pesci, quadrupedi e forme geometriche (19). L'interpretazione avanzata vorrebbe tale scena come la rappresentazione di un'impresa, abituale o occasionale, di un notabile novilarese che curava gli scambi commerciali con genti dell'area egea, proteggendone la navigazione, insidiata dai pirati, lungo le coste nord-picene" (20). A metà del VI sec. a.C. il contatto fra il mondo greco e l'area del medio-adriatico divenne più consistente e prolungato. Tra i manufatti importati dai commercianti greci, oltre alle merci deperibili (vino, olio, miele, tessuti), si segnalano numerosi oggetti di marmo: segnacoli tombali, urne cinerarie, bacili e statue (le statue di Atena-Minerva e della dea Cupra (?), rinvenute nella stipe votiva di Villa Ruffi (nei pressi di Rimini), i "kouroi Milani" provenienti dalla bassa valle del Musone (MC), il piccolo kouros di Pioraco (MC). Testimonianze queste di una "nuova fase, nella quale si nota ad esempio la presenza della scrittura, di una certa evoluzione da strutture deboli a strutture più forti della società indigena, con passaggio dal tradizionale villaggio di capanne ad una esperienza insediativa più complessa e con la formazione di alcuni insediamenti di consistenza maggiore che in precedenza. Qui è possibile che nelle comunità protostoriche si siano inseriti mercanti e artigiani greci e levantini, portatori di nuove tecniche di fabbricazione di manufatti, tali da incrementare e caratterizzare la produzione di beni di prestigio" (21).

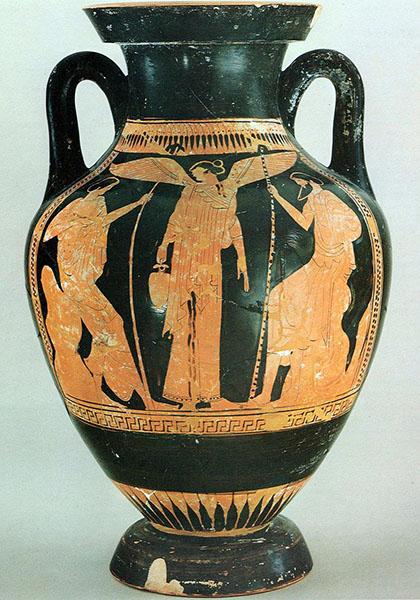

Lo stesso periodo segna anche l'inizio della grande importazione di ceramica attica. Purtroppo "rispetto al molto che è stato scavato, l'inedito è di gran lunga prevalente. Non è pertanto possibile proporre nessun tipo di ricostruzione completa e articolata e tanto meno elaborare statistiche riferibili alla diffusione di tali ceramiche di importazione, alla loro tipologia e alla loro articolazione per Pittori, Gruppi e Classi" (22). La quantità di ceramica attica deposta nei corredi funerari di Numana consente di identificare in questo insediamento, dalla fine del VI e fino al IV sec. a.C., il principale emporio medio-adriatico, secondo soltanto a Spina e Adria. Da Numana i prodotti si irradiavano verso l'entroterra attraverso le vie fluviali fino e oltre l'Appennino; la ceramica attica è infatti attestata a Tolentino, Pianello di Castelbellino, San Vittore di Cingoli, Fossombrone, Mergo, Macerata, San Ginesio, Fermo, Ripatransone. Tra le più antiche importazioni si segnalano un'anfora con Ercole e gli uccelli di Stinfalo attribuibile al Gruppo E da Numana-Sirolo e il gruppo di vasi attici della tomba della principessa di Sirolo. La presenza di questi manufatti testimonia che gli esordi del commercio attico non fu per nulla di modesta entità. Alle prime attestazioni di ceramica attica seguì un flusso continuo e sistematico contraddistinto da un'omologazione nelle importazioni con un abbassamento della qualità e una maggiore diffusione. Molti di questi vasi della fine del VI sec. a.C. e soprattutto dei primi decenni del V sec. a.C. sono di piccole forme, tipica della tarda produzione attica a figure nere: coppe, cup-skiphoi, oinochoai, olpai, lekythoi. Il vaso attico più diffuso è sicuramente la kylix attestata in numerosi esemplari, di tipologie differenti con attribuzioni e cronologie varie.

Alla fine del V sec. a.C. l'area picena fu interessata per alcuni decenni da prodotti magno-greci, lucani e apuli, che raggiunsero Numana per essere poi smistati all'interno (come dimostrano il cratere a campana con il giudizio di Paride del Pittore di Creusa e il piccolo cratere dello Schwerin Group da Frustellano di Pitino di San Severino Marche). Questa presenza lucana è piuttosto significativa dal momento che non trova un analogo riscontro a Spina e nell'alto Adriatico, a testimonianza probabilmente di importanti intese commerciali e fatti storici tutti da scoprire (23). Nel IV sec. a.C. le importazioni di ceramica attica, pur se in sensibile calo, non si interrompono. Intorno alla metà di questo secolo la presenza di ceramica attica a vernice nera e a figure rosse importate nel Piceno si rivela di notevole consistenza dimostrando che, come il delta del Po, anche l'area medio-adriatica costituì per Atene un mercato di vitale importanza. I prodotti di questa ultima fase sono attestati sia in tombe picene (Tolentino, Camerino) sia in tombe galliche (Montefortino di Arcevia, Santa Paolina di Filottrano, San Filippo di Osimo, Moscano di Fabriano).

Revisione articolo 23 luglio 2021 (1) M. Luni, Itinerari transappenninici e scali marittimi, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, Catalogo della mostra (Francoforte - Ascoli Piceno - Chieti, 1999-2000), De Luca editore, Roma 1999, p. 143 (2) N. Negroni Catacchio, Le ambre picene. Indagine sui manufatti non figurati e contatti e scambi con le aree adriatiche, in AA.VV., I Piceni e l'Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici. Ascoli Piceno · Teramo · Ancona, 9-13 aprile 2000, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa · Roma 2003, p. 452 (3) N. Negroni Catacchio, Le ambre picene. Indagine sui manufatti non figurati e contatti e scambi con le aree adriatiche, in AA.VV., I Piceni e l'Italia medio-adriatica, cit., p. 452 e bibliografia citata; A. Naso, I Piceni. Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana, Milano 2000, pp. 90-92 (4) N. Lucentini, I traffici interadriatici, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 58 (5) S. Batović, Le relazioni culturali tra le sponde adriatiche nell'età del Ferro, in Jadranska Obala u Protohistoriji, Dubrovnik 1972, Zagabria 1976 (6) R. Peroni, La koiné adriatica e il suo processo di formazione, in R. Peroni, Studi di cronologia hallstattiana, Roma 1973 (7) D. Lollini, La civiltà picena, in AA.VV., Popoli e civiltà dell'Italia antica, Roma 1976, p. 158 (8) N. Lucentini, I traffici interadriatici, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 58 (9) "L'intensità dei contatti e degli scambi tra le due sponde, testimoniati non da singoli oggetti ma da intere tipologie di origine italica assunte in area liburgica, ha fatto pensare a F. Lo Schiavo che sulla costa italiana esistessero stanziamenti e basi commerciali. Questa ipotesi valorizza la tradizione nota a Plinio che nello scalo alla foce del Tronto (attuale Martinsicuro) riconosceva l'unico insediamento liburnico rimasto in Italia ("Truentum cum amne, quod solum Liburnorum in Italia relicum est", Nat. Hist. 3.18.110)", A. Naso, I Piceni. Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana, cit., p. 178 (10) N. Lucentini, I traffici interadriatici, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 60 (11) D. Lollini, La civiltà picena, cit., p. 161 (12) M. P. Baglione, Il Piceno e l'area falisco-capenate, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa,cit., p. 159 (13) G. Colonna, Il santuario di Cupra fra Etruschi, Greci, Umbri e Picenti, in Paci G. (a cura di), Cupra Marittima e il suo territorio in età antica. Atti del Convegno di studi, "Picus", suppl. II, Tivoli 1993, pp. 3-31 (14) A. Naso, I Piceni. Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana, cit., p. 181 (15) B. B. Shefton, Bronzi greci ed etruschi nel Piceno, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa,cit., p. 152 (16) B. B. Shefton, Bronzi greci ed etruschi nel Piceno, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa,cit., pp. 154-155 (17) A. Naso, I Piceni. Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana, cit., p. 182 (18) M. Luni, Itinerari transappenninici e scali marittimi, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 144 (19) G. Baldelli, Stele figurata, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 244, scheda n. 401 (20) L. Braccesi, La stele di Novilara, ovvero i Greci visti dai Piceni, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 34 (21) M. Luni, I commerci greci nel Piceno, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 146 (22) M. Luni, Le importazioni di ceramica greca, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 147 (23) M. Luni, Le importazioni di ceramica greca, in AA.VV., Piceni. Popolo d’Europa, cit., p. 150

|