|

Ad ovest della città di Cingoli

si elevano una serie di alture, Monte Nero (665 m.), Pian dei Conti (792

m.), Cima delle Piane (782), Cima Mastro Luca (715), Monte di

Sant’Angelo (717) e Monte Carcatora (771 m.) alle quali è stato

attribuito il nome di “ellissoide del Monte Acuto di Cingoli” o

“dorsale cingolana”. Le loro sommità, fortemente

denudate e pressoché pianeggianti, costituiscono vere e proprie

paleosuperfici formate da sedimenti depositatisi nel Cretacico

superiore-Paleogene. Questi sedimenti calcarei, conosciuti come

“formazione della Scaglia rossa e bianca”

(1) contengono liste e

noduli di selce che anche i più superficiali lavori agricoli portano

alla luce. Fin dall’800 era stata notata

la ricchezza di selce nel territorio cingolano: “Le montagne di

Cingoli ritengono pietre focaie, e gessose, e trovasi il carbon

fossile”

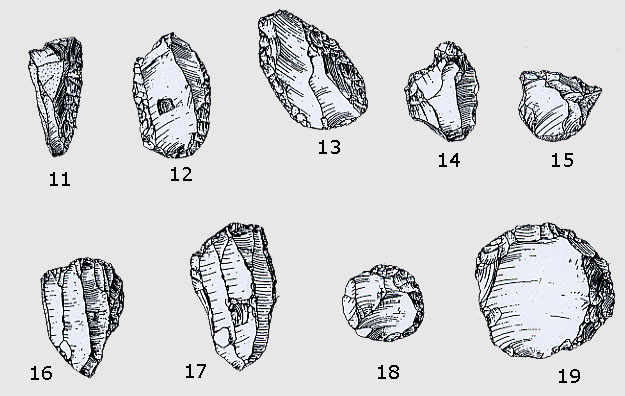

(2). Le ricerche di superficie hanno permesso di individuare numerosi siti riferibili al Paleolitico: 16 per il Paleolitico inferiore, 26 per quello medio e quattro per quello superiore.

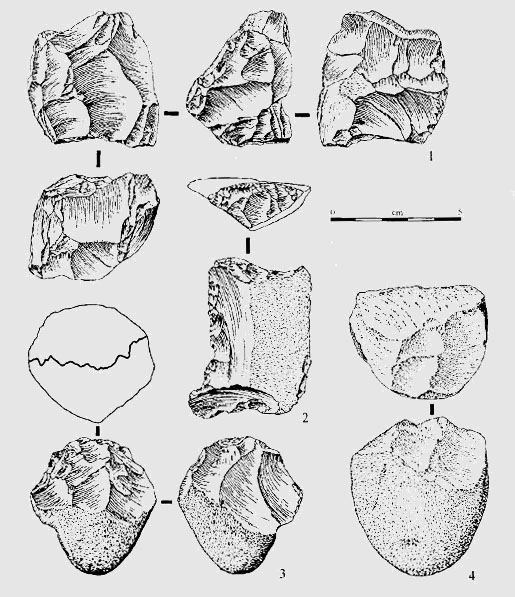

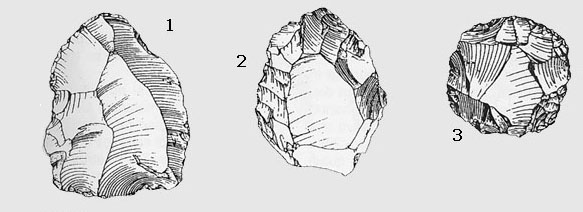

Fra i siti del Paleolitico

inferiore meritano particolare attenzione quelli di Piane Mastro Luca

(sito n. 107) e Madonna del Pian de' Conti (sito n. 134). La presenza di numerosi strumenti su ciottolo, choppers, associati a strumenti su scheggia attestano una frequentazione

del territorio in una fase piuttosto arcaica del Paleolitico inferiore.

L’importanza di questi siti è attestata anche dal fatto che nelle

Marche industrie di questo tipo non sono al momento documentate al di

fuori del territorio di Cingoli

(4); rari choppers sono attestati, in

associazione a bifacciali, solo nello strato I del giacimento di Monte

Conero

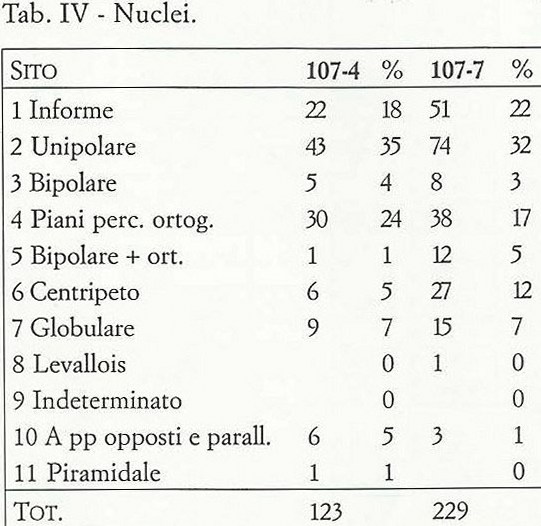

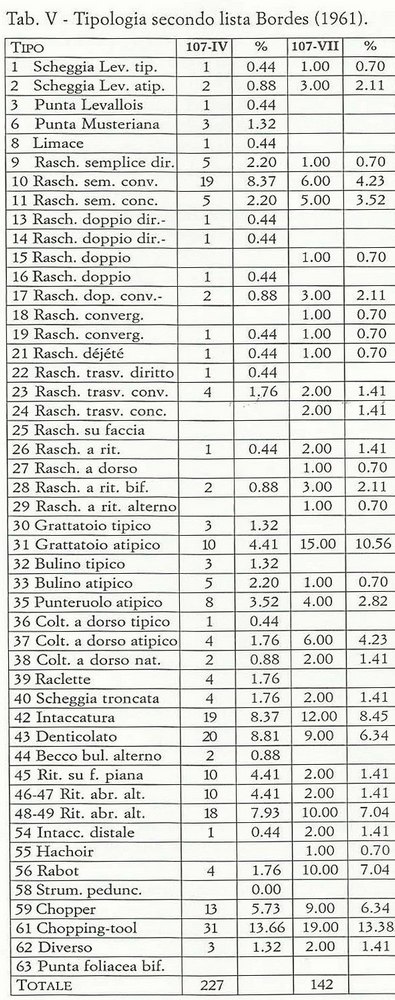

(5). I materiali recuperati nei siti di Piane Mastro Luca (aree 4 e 7) e Madonna del Pian de' Conti sono stati oggetto di recenti studi (6). Nel 2001 e nel 2004, nel sito di Piane Mastro Luca, sono state eseguite inoltre delle prospezioni con georadar e 12 sondaggi a carotaggio continuo che hanno accertato l'assenza di deposito archeologico al di sotto dell'arativo (7). Considerando che il materiale archeologico si trova nello strato arativo, solo l'analisi tipologica dei manufatti può portare ad una attribuzione cronologica dei giacimenti. I siti si trovano su piccole selle, in aree di scarso accumulo e di affioramento di calcari con abbondante presenza di selce sotto forma di grossi arnioni (litotipi: scaglia rossa e maiolica). I manufatti presentano delle evidenti tracce crioclastiche, in molti casi anteriori alla scheggiatura, che indicano un ricorrente clima freddo e una ripetuta esposizione agli agenti atmosferici. Quasi la metà dei manufatti dell'area 7 del sito di Piane Mastro Luca e addirittura i 2/3 di quelli di Madonna del Pian de' Conti sono stati ottenuti da frammenti crioclastici o da nuclei che recano tracce dell'azione del gelo. I manufatti hanno margini per lo più freschi o debolmente arrotondati, ottenuti soprattutto da nuclei unipolari, a due piani di percussione, informi, centripeti e globulari. L'analisi tipologica degli strumenti, compilata secondo la lista Bordes, mostra delle industrie con scarso débitage Levallois, una moderata quantità di raschiatoi, molti denticolati e intaccature. I choppers, sia monofacciali che bifacciali, hanno una lunghezza massima compresa fra 62 e 101 mm e un peso medio di 148 g. Il giacimento di facies arcaica più prossimo si trova in Umbria, nel bacino di Gualdo Tadino-Nocera Umbra (I. Biddittu - A. G. Segre, Paleolitico inferiore di facies arcaica nel bacino di Gualdo Tadino-Nocera umbra, e medio a Sorifa (Perugia), "Quaternaria nova", 3, 1993, pp. 7-19); è attribuito al Pleistocene medio iniziale e ha un industria con chopper paragonabile in buona sostanza alle industrie della dorsale cingolana. Al momento attuale queste industrie vengono attribuite a una fase finale del Paleolitico inferiore arcaico o a un aspetto acheuleano privo di bifacciali.

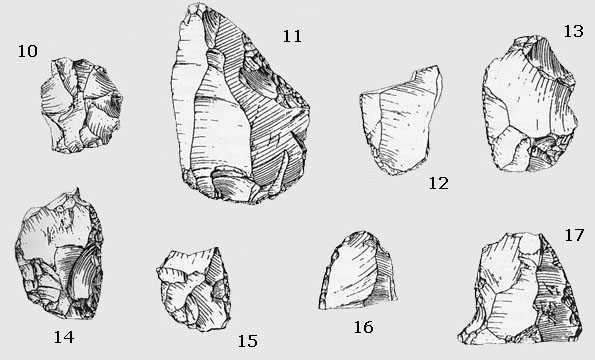

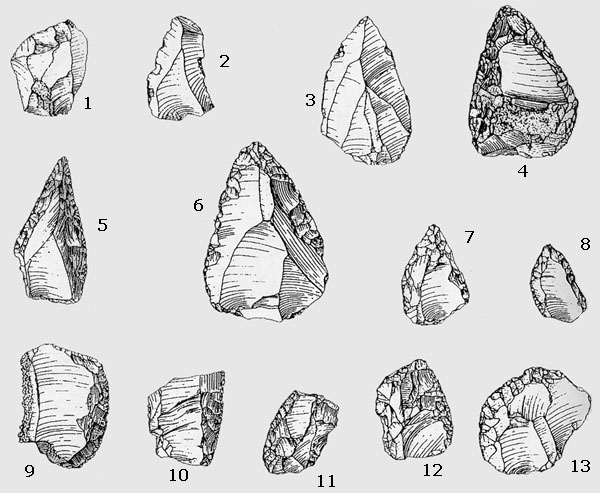

Ad una fase più recente del

Paleolitico inferiore, fase finale dell’Acheuleano, si riferiscono

altre industrie (siti di S. Esuperanzio, Lebboreto e Castellette) che comprendono

bifacciali associati a nuclei e strumenti su scheggia di tecnica

Levallois

(8).

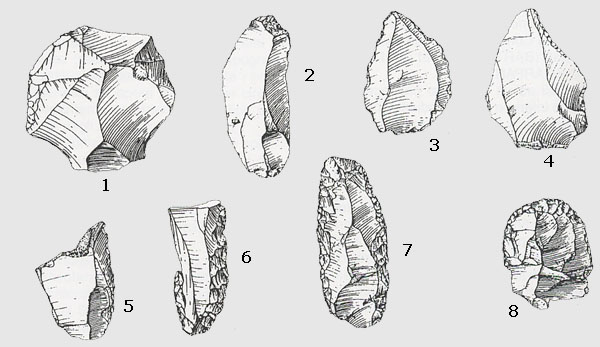

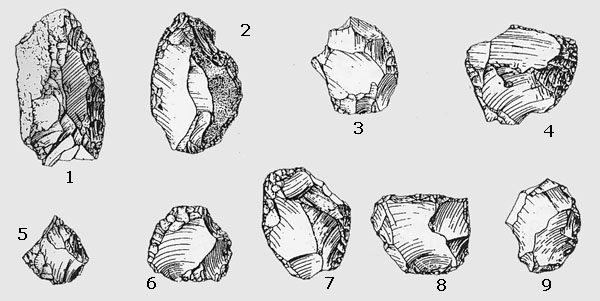

Il Paleolitico medio è attestato

in ben 26 siti

(9) situati prevalentemente su

terrazzi alluvionali del I° e II° ordine. Le industrie litiche sono quasi tutte riferibili al

Musteriano con una forte incidenza della tecnica Levallois. Dal punto di

vista tipometrico si nota una decisa prevalenza di schegge e schegge

laminari; non del tutto assenti sono anche le lame. Lo spessore dei

manufatti è molto piatto. I talloni faccettati non rappresentano sempre

la maggioranza, addirittura in alcuni siti quelli lisci superano i

faccettati. L’analisi tipologica ha rivelato una significativa

incidenza di punte Levallois ritoccate, raschiatoi di vario tipo (anche

trasversali e déjeté), tra i quali sembrano prevalere i

semplici sui doppi, grattatoi e denticolati ed assenza di coltelli a

dorso naturale. Abbondanti sono anche le punte e le schegge Levallois

non ritoccate.

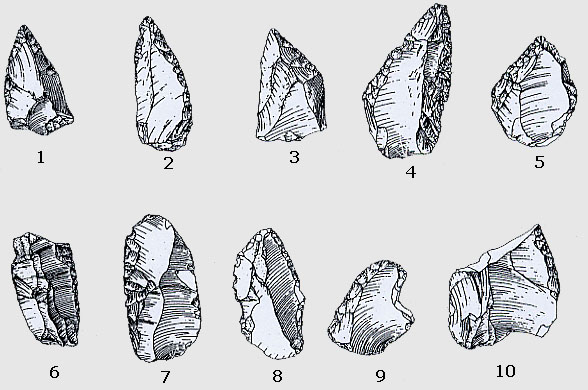

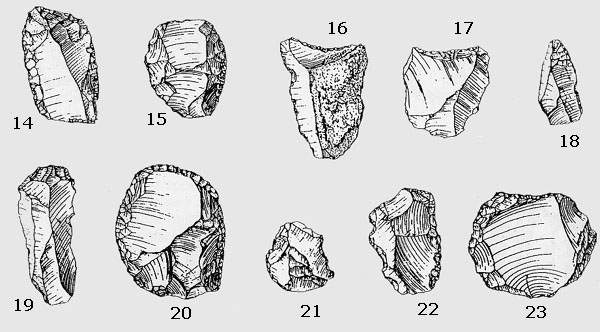

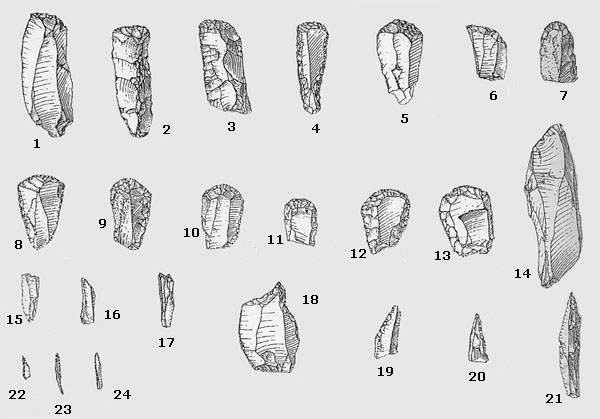

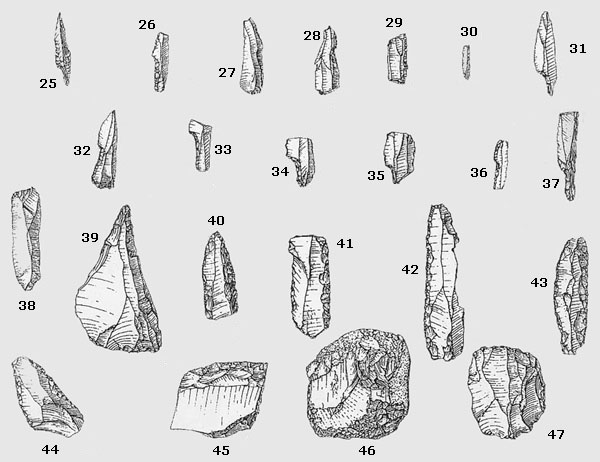

Le industrie riferibili al Paleolitico superiore sono state individuate soltanto in quattro siti nel territorio cingolano. Nel 1984 uno scavo stratigrafico condotto su un terrazzo alluvionale in località Rio-Madonna dell’Ospedale (11) ha permesso l'individuazione di una sequenza stratigrafica riferibile ad un sito all’aperto di notevoli dimensioni; il sito, in gran parte asportato in seguito ai lavori di estrazione della ghiaia, è attribuito all’Epigravettiano antico. L’analisi tipologica degli strumenti ha mostrato una

prevalenza di grattatoi lunghi e corti, lame, punte a dorso e a cran.

Ben rappresentato anche il substrato con prevalenza dei raschiatoi corti

sui lunghi, mentre sono rare le punte e i denticolati; fra i foliati

compare solo una troncatura. Sono stati rinvenuti anche nuclei per

schegge ma soprattutto per lame

(12). L’industria di Rio-Madonna

dell’Ospedale trova confronti con i complessi degli strati 16-10 della

Grotta Paglicci nel Gargano

(13).

Alla stessa fase cronologica è attribuibile anche l’industria litica rinvenuta nella Valle di Magliano, mentre un'industria simile al “bertoniano” abruzzese, composta prevalentemente da strumenti ricavati da lunghe lame, è stata individuata nel sito di S. Vittore-Castellano (14). Nel 1998 su un terrazzo alluvionale posto alla sinistra del torrente Rudielle, in località Rio-Baracche, e a breve distanza dal sito di Rio-Madonna dell'Ospedale, è stato individuato uno strato, intaccato dai lavori per l'estrazione della ghiaia, con abbondante presenza di selce, ossa e carboni. Lo studio dei reperti (15), recuperati dai detriti della sezione, ha permesso di individuare un'industria litica ascrivibile a procedimenti di scheggiatura laminare e lamellare. Alcune caratteristiche tecnologiche riscontrate sui prodotti lamellari, che rimandano all'utilizzo del percussore in pietra tenera, e la presenza di una punta a dorso permettono di inquadrare il sito nell'Epigravettiano Recente.

Disegni tratti da: E. Percossi (a cura di), Il Museo Archeologico Statale di Cingoli, Recanati 1998, pp. 26-27, 29-30, 32

(1) G. C.

Carloni, Geologia,

in P. Appignanesi - L. Cipolloni - A. Mazzini

(a cura di) Cingoli.

Natura

Arte

Storia

Costume,

Cingoli 1994, p. 23

(2) G. Marocco, Monumenti

dello Stato Pontificio e relazione topografica di ogni paese.

Religione, antichità costumi e prodotti, Tomo XIII, Roma,

1836, p. 55

(3) F.

Raffaelli, Sulla

necessità di una coordinazione degli studi preistorici. Memoria

presentata all’illustre M. D’Omalius D’Halloy, Presidente

del Sesto Congresso Internazionale d’Antropologia e di

Archeologia preistoriche convocato a Bruxelles nell’agosto 1872

ed ai Dotti Scienziati di detto Congresso dal Cav. Filippo March.

Raffaelli, Fermo, 1872, pp. 4-5

(4)

M. Silvestrini – G. Pignocchi, Il Paleolitico, in E. Percossi (a cura di),

Il Museo Archeologico Statale di Cingoli,

Recanati 1998, p. 25

(5) G. Bartolomei – A. Broglio,

Monte Conero, in AA.VV., I primi abitanti d’Europa,

Roma 1984, pp. 155-157

(6)

F. Parenti, Marche: Cingoli e San Severino Marche (Prov. di Macerata),

“Rivista di Scienze Preistoriche”, LII, 2002, pp. 368-369 (7) F. Parenti, Prospezioni archeologiche nel Comune di Cingoli, Relazione tecnica presentata al Comune di Cingoli, 2004 (8) M. Silvestrini – G. Pignocchi, Il Paleolitico, in E. Percossi (a cura di), cit., p. 25

(9)

Per le industrie musteriane dei siti di Le Macchie-Castellette e

Palazzo Raffaelli si veda: P. Appignanesi - M. Peresani - K. Gobbato, Prime osservazioni sulle industrie musteriane dei siti di Le

Macchie-Castellette e Palazzo Raffaelli (Dorsale di Cingoli), in

AA.VV., Preistoria e Protostoria delle Marche, Atti della XXXVIII

Riunione Scientifica, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,

Portonovo-Abbadia di Fiastra 1-5 ottobre 2003, volume II, Firenze 2005,

pp. 773-777 (10) M. Silvestrini – G. Pignocchi, Il Paleolitico medio, in E. Percossi (a cura di), cit., p. 28

(11) M. Silvestrini,

Marche. Rio di Cingoli (Prov.

di Macerata), in

Scoperte e scavi

preistorici in Italia negli

anni 1983-1984, Notiziario, "Rivista Scienze

Preistoriche", XXXIX, 1984, p. 345 (12) M. Silvestrini – G. Pignocchi, Il Paleolitico superiore, in E. Percossi (a cura di), cit., p. 31

(13)

A. Palma di Cesnola - A. Bietti, Le Gravettien et l'Epigravettien

ancien en Italie, in "Rivista di Scienze

Preistoriche", XXXVIII, 1983, pp. 181-228 (14) M. Silvestrini – G. Pignocchi, Il Paleolitico superiore, in E. Percossi (a cura di), cit., p. 31 (15) M. Peresani - S. Gardin - M. Silvestrini, Baracche, un nuovo sito epigravettiano nella Valle del Torrente Rudielle (Cingoli), in AA.VV., Preistoria e Protostoria delle Marche, Atti della XXXVIII Riunione Scientifica, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Portonovo-Abbadia di Fiastra 1-5 ottobre 2003, volume II, Firenze 2005, pp. 794-798

|