L’astronomia dei Vichinghi

di Adriano Gaspani

l'Astronomia n. 218 (marzo 2001) pp. 36-50

|

“Ecco sono 350 anni che noi e i nostri antenati abitiamo in questa che è la più bella delle terre, e mai prima d’ora la Britannia è stata percorsa da un’ondata di terrore simile a quella che siamo costretti a subire da una razza pagana, né si riteneva possibile che tanta disgrazia potesse arrivare dal mare...” Con queste parole il monaco Alcuino da Lindisfarne descrisse nel 793 la furia devastatrice delle incursioni vichinghe lungo le coste della Britannia dopo che lo stesso monastero di Lindisfarne era stato completamente distrutto e gran parte dei monaci uccisi. Ma chi erano i Vichinghi? Questo insieme di tribù di ceppo germanico settentrionale che abitavano le coste della Scandinavia comparve sulla scena europea nel periodo compreso tra l’800 e il 1000, invadendola con una prorompente espansione che si spinse fino al Mar Nero, a Costantinopoli, attraverso la Russia. Circondata l’Europa occidentale, i Vichinghi si infiltrarono nel Mediterraneo, invasero e occuparono ampie zone della Francia, dell’Inghilterra, dell’Irlanda e della Scozia, fondarono colonie in Islanda e in Groenlandia, e ampliarono i confini del mondo conosciuto stabilendo per breve tempo un insediamento sulle rive del continente nordamericano. In quel periodo sembrò che all’improvviso i mari del nord pullulassero di navi predatrici dalla linea sottile e dagli scafi bassi, dalle polene raffiguranti teste di drago. Gli equipaggi erano dotati di spietato coraggio e invincibile ferocia. Il loro cammino era segnato da saccheggi, incendi e stragi. La Chiesa, in particolare, divenne l’obiettivo della loro inusitata violenza, e i tesori ecclesiastici, trafugati in grandi quantità da chiese e monasteri fluirono verso le terre scandinave. Il terrore e le proteste degli ecclesiastici oltraggiati contribuirono a creare la fama dei Vichinghi come selvaggi assetati di sangue. Il clero e gli ordini religiosi ne adombrarono persino la natura satanica: il “pericolo vichingo” fu ritenuto un vero e proprio castigo divino.

Attualmente questa valutazione storica nei confronti dei Vichinghi sta mutando. La storiografia moderna è giunta a un’interpretazione più obiettiva del “fenomeno” vichingo. Oggi si tende a sottolineare maggiormente la loro importanza in termini di politica europea, di commercio, di pensiero, di esplorazione, colonizzazione e arte. Ovviamente i Vichinghi non furono santi, ma è chiaro che non furono nemmeno quei demoni contro i quali la Chiesa medioevale tuonava. Queste popolazioni acquistarono gran fama per l'abilità nella navigazione, anche attraverso mari infidi e pericolosi quali erano quelli artici. La navigazione non era limitata ai tragitti lungo la costa: i drakkar, le loro navi, si spingevano anche in mare aperto dove gli unici "strumenti" per orientarsi erano il Sole, la Luna e le stelle. Per questo potremmo aspettarci che i Vichinghi fossero depositari di una rilevante competenza nel campo dell'astronomia. L'analisi dei reperti archeologici e dei testi scritti, per lo più di redazione islandese, ha confermato questa aspettativa. Per quanto riguarda i reperti, alcuni sono davvero singolari. Il primo è una ruota in legno con infisso un ago perpendicolare al piano del disco; alla base di quest'ultimo era incernierato un ago libero di ruotare sul piano della ruota. L'archeologo danese Bertil Almgren, che studiò alcuni esemplari rinvenuti negli anni Sessanta, è stato in grado di ricostruirne l'uso. Si trattava di un dispositivo per la misura della lunghezza dell'ombra proiettata dall'ago verticale, uno gnomone, che permetteva di stabilire l'altezza del Sole a mezzogiorno. L'ago orizzontale indicava la rotta che la nave doveva seguire sulla base della posizione del Sole in cielo. E' improbabile che i Vichinghi avessero il concetto di latitudine, ma certo si erano accorti che navigando verso sud la lunghezza dell'ombra tendeva ad accorciarsi. Poiché l'ombra proiettata dallo gnomone a mezzogiorno varia di giorno in giorno per la diversa declinazione del Sole, l'uso di un dispositivo come quello descritto richiedeva alcune nozioni che evidentemente chi navigava doveva possedere. Un altro interessante dispositivo erano le "pietre da Sole", rinvenute negli scavi archeologici e spesso citate nella letteratura antica, per cui sappiamo esattamente come venivano usate. Si tratta di grossi cristalli di cordierite giallo-grigia che, posti in controluce, assumono una colorazione azzurra a causa della rifrazione e della polarizzazione della luce. Il cristallo assume tinte azzurre quando la luce vi incide con un certo angolo, e il colore è tanto più vivace quanto più la luce è intensa e diretta. Anche quando il cielo era coperto, il cristallo permetteva di stimare la posizione del Sole sfruttando la maggiore luminosità del settore di cielo dove il Sole si trovava: con il cristallo orientato in quella posizione il riflesso azzurro diveniva particolarmente intenso. L'archeologo danese Torkild Ramskov ha rinvenuto svariate "pietre da Sole" durante le campagne di scavo. È documentato che i comandanti delle navi erano tenuti a conoscere questi metodi di navigazione astronomica per poter condurre le imbarcazioni e, considerando quale fosse l'abilità marinara dei Vichinghi, si può concludere che tali metodi, che pure lasciano perplessi, dovevano essere efficaci. Oltre alla navigazione, esistono tre direzioni in cui indagare al fine di rendersi conto di quanto di astronomico fosse comunemente noto presso i Vichinghi. La prima è rappresentata dai testi scritti, redatti intorno all'anno 1000, che contengono un corpus di leggende e miti. La seconda fonte è il calendario, che è perfettamente noto e documentato e che nelle sue linee fondamentali era usato ancora in Islanda nella prima metà del nostro secolo. La terza direzione, usuale per l'archeoastronomia, riguarda l'analisi dell'orientazione degli insediamenti, delle fortezze e dei complessi funerari, con l'obiettivo di mettere in evidenza eventuali direzioni astronomicamente significative. Inizieremo con l'analisi dei testi scritti, occupandoci del sistema cosmologico vichingo. "All'inizio del tempo non c'era nulla: né sabbia, né mare, né freschi marosi; non c'era terra, né alto cielo, né fili d'erba: solo il grande vuoto." Così leggiamo nel Voluspà ("Profezia della Sibilla"), uno dei testi antichi che ci permettono, assieme all'Edda di Snorri, di conoscere quali fossero le credenze dei Vichinghi. In principio, dunque, esisteva soltanto il Ginnungagap, cioè il "Grande Vuoto", il caos. Il termine vichingo ci rivela che quel vuoto era un'illusione, un'apparenza, un qualcosa impregnato di una forza magica superiore. I Vichinghi ovviamente non intendevano la creazione dell'Universo come un processo di evoluzione predestinata: la vita era scaturita in tempi antichissimi dall'interazione cataclismica delle forze del fuoco e del gelo, della luce e del buio, e alla fine anche del bene e del male. Ricostruire una visione sistematica della cosmologia vichinga è molto difficile, in quanto i miti della Creazione che sono descritti negli antichi testi non costituiscono una narrazione coerente ed equilibrata, tanto più che non esiste una fonte sicura e affidabile alla quale attingere. Gli antichi testi contengono una grande quantità di concetti simbolici, a volte contraddittori e difficili da interpretare, ai quali è stata data espressione nei racconti mitici; eppure vi traspare una certa familiarità con la scienza del cielo. Purtroppo molto è andato perduto prima che venisse trascritto; la scrittura arrivò in Scandinavia in epoca tarda, solo con l'avvento del Cristianesimo. In Islanda si manifestò una cura tutta particolare nella conservazione delle tradizioni religiose degli antenati pagani e si tramandarono i racconti degli dei e degli eroi mitologici per via orale finché, nel XIII secolo, vennero messi per iscritto. La fonte principale dei racconti mitologici ed eroici è nota come Edda poetica. Il manoscritto fu redatto attorno all'anno 1270, ma vari indizi linguistici e letterari indicano che alcuni segmenti di poesia erano stati composti secoli addietro, prima della colonizzazione dell'Islanda avvenuta durante il X secolo. Molti racconti hanno spesso la forma di dialogo drammatico, nel quale alle domande relative alla creazione dell'Universo e alla sua futura distruzione rispondono gli dei. Il più significativo dei poemi mitologici è il Voluspà, composto in Islanda durante la fase terminale del periodo pagano, forse addirittura dopo la conversione al Cristianesimo; in questo poema, una sibilla narra a Odino, il principe degli dei, il destino degli dei e quindi la formazione e la distruzione dell'Universo secondo la concezione vichinga. L’unico tentativo di fornire un'esposizione sistematica della cosmologia vichinga è rappresentato dalla cosiddetta Edda in prosa (per distinguerla dall'Edda poetica), redatta verso l'anno 1220 dal grande storiografo islandese Snorri Sturluson (1178-1241). Quest'opera è in realtà un manuale di poetica, ideato per insegnare le tecniche tradizionali degli antichi poeti e le allusioni letterarie pagane reperibili nella loro poesia. Il materiale mitologico è contenuto nell'opera narrativa Gylfaginning ("L'inganno di Gylfì"), nella quale Snorri si avvale della tecnica letteraria impiegata in alcuni degli originari racconti mitologici, creando la figura del leggendario re svedese Gylfì e facendolo viaggiare in incognito verso una mitica cittadella abitata dagli dei; qui egli interroga il Grande Padre Odino (sotto forma di trinità: l'Altissimo, l'Egualmente Altissimo e il Terzo) sull'inizio del mondo e sul destino degli dei e degli uomini. Le fonti di Snorri erano i racconti mitologici, molti dei quali conservati nella Edda poetica; ma parte di questo materiale non è sopravvissuta in nessun'altra opera. Tuttavia è importante sottolineare che lo scopo originale di Snorri era di aiutare i lettori a comprendere la poetica degli antenati e i loro miti, e che il suo interesse per i miti era essenzialmente "da antiquario"; per quanto fosse uno studioso coscienzioso, egli non può aver fatto a meno di razionalizzare questi miti e di localizzarli per renderli comprensibili. Anche noi, come Snorri, siamo costretti a fondere notizie provenienti da varie fonti per chiarire le linee generali della cosmologia vichinga. Il Ginnungagap, il "Grande Vuoto", consisteva in due regioni nettamente distinte: una di scure e gelide nebbie al nord (Niflhel o Niflheim, noto in seguito come il regno della morte), e una di fuoco e fiamme al sud (Muspell o Muspellsheim), che divenne la patria dei futuri distruttori del mondo, governata dal gigante di fuoco Surtr. Appare evidente che la cosmologia vichinga è basata sui due grandiosi fenomeni naturali comuni nei territori scandinavi: i ghiacci e i vulcani. Gli undici fiumi di Niflheim congelarono; strati di nebbia si alzarono e si diffusero fino a coprire l'intero Ginnungagap. "E Ginnungagap, che si trova a nord, fu riempito da una massa di ghiaccio e brina, con all'interno piogge scroscianti; mentre la regione meridionale di Ginnungagap era tutta un bagliore di scintille e fuochi che eruttavano da Muspell." Quando l'infernale calore del sud incontrò le distese ghiacciate del nord, il ghiaccio salato di Niflheim si sciolse, e le gocce si fusero dando forma alla prima creatura vivente, il terribile gigante Ymir, antenato di tutte le razze cattive di giganti che, a loro volta, diedero origine all'Umanità. Il cielo era tenuto ai quattro angoli da quattro nani: Nord, Sud, Est e Ovest, ostili sia agli dei che ai mortali. Questi nani erano larve formatesi all'interno del cadavere di Ymir dopo la sua morte, erano artigiani superbi, le cui opere erano molto ricercate dagli dei. Le brillanti scintille e gli ardenti tizzoni che fuoriuscivano da Muspell diedero origine alle stelle, ai pianeti e alla Luna, i cui movimenti venivano regolati dagli dei: "Da questa fatica, nacque la divisione di notte e giorno, e la misurazione degli anni". Secondo un'altra tradizione tramandataci da Snorri, gli dei affidarono a una gigantessa, che rappresentava la Notte, e a suo figlio, il Giorno, due cavalli, coi quali trainare la Terra in circolo, una volta ogni ventiquattro ore. Snorri riporta: "La notte viene prima, con il cavallo Hrimfaxi (Criniera Ghiacciata) che spruzza rugiada sulla Terra ogni mattina dal suo morso; il cavallo del giorno, Skinfaxi (Criniera Lucente), illumina tutta la Terra e il cielo con la luce radiosa del suo mantello". In un altro mito, il Sole e la Luna sono due bambini che corrono per tutto il cielo inseguiti dal lupo Fenrir, che vive in una caverna degli inferi e che periodicamente li cattura e li ingoia. Questa era la spiegazione vichinga delle eclissi, che tra l'altro è molto simile all'idea diffusa nel mondo celtico. Su una moneta degli Unelli, coniata durante il I secolo a.C., è infatti raffigurata l'immagine di un lupo che morde il Sole riducendolo a forma di falce. Chiaro il riferimento all'eclisse del marzo del 78 a.C. “Da dove sono venuti gli uomini che popolano il mondo?” questa, nel Gylfaginning, la domanda di Gylfì agli dei. La risposta di Odino è che gli dei, passeggiando un giorno in riva al mare, inciamparono in due tronchi d'albero venuti alla deriva, li raccolsero e li modellarono fino a creare la forma umana. Odino diede loro vita e spirito; il dio Vili conferì loro la facoltà di comprendere e di provare sentimenti; il dio Ve diede loro un aspetto, la parola, l'udito e la vista. All'uomo venne dato il nome di Askr (frassino) e alla donna il nome di Embla (una pianta rampicante). Il mondo era raffigurato come un disco piatto, circondato da un vasto oceano (qualcosa di simile all'Okeanos della mitologia greca). Sulle rive più lontane di questo oceano gli dei sistemarono un pezzo di terra dove far vivere i giganti e lo chiamarono Jotunheim. Al centro del mondo collocarono una roccaforte per gli uomini, Midgard ("Zona di Mezzo"), circondandola con una palizzata per proteggerla dai giganti. Alla fine, gli dei costruirono Asgard ("Dimora degli Dei"), una cittadella alla sommità di un dirupo al centro di Midgard, fortificata da un'alta muraglia e collegata alla Terra dall'arcobaleno, che fungeva da ponte. Il quadro che emerge è quello di un disco strutturato a fasce concentriche: al centro Asgard, dimora degli dei, poi Midgard, per gli uomini, poi l'Oceano e, all'esterno, Jotunheim, patria dei giganti. Sebbene fosse concepito come piatto, l'Universo vichingo aveva anche tre livelli: Asgard in cima, Midgard in mezzo e, al disotto, Niflheim, il regno dei morti. Tutti questi regni erano tenuti insieme dal Yggdrasil ("Albero del Mondo"), “il più grande e il migliore di tutti gli alberi", un gigantesco frassino, attorno al quale gli dei stavano seduti in consiglio: era il centro dell'Universo vichingo. I suoi rami raggiungevano il cielo e si piegavano sulla Terra, le sue radici si allungavano nel sottosuolo di tutti i regni. Alla base si trovava la Sorgente, o Pozzo del Destino, la fonte di tutta la saggezza, accudita da tre divinità che decidevano il destino di tutte le creature viventi. Un'aquila con un falco tra gli occhi stava appollaiata sui rami più alti del grande frassino le cui radici venivano costantemente rosicchiate dal serpente Nidhoggr, con il quale l'aquila era in perenne lotta. È singolare che la scena prevedesse uno scoiattolo, Ratatoskr, che, correndo su e giù lungo il tronco, seminava discordia tra l'aquila e il serpente. Infine, quattro cervi brucavano il fogliame dell'albero e ne staccavano pozzetti di corteccia. Il grande frassino teneva insieme il tessuto dell'Universo, che, per i Vichinghi, era un essere vivente e pensante, sottoposto a terribili sofferenze a causa dei cervi, dell'aquila e del serpente, mentre i Fati continuavano a spruzzarlo di acqua risanatrice, attinta dalla Sorgente del Fato. Yggdrasil era la rappresentazione simbolica della pericolosa condizione di un mondo contenente, sin dall'inizio, il seme della distruzione, secondo il fatalismo tipico del modo di pensare vichingo. L'Universo vichingo era un luogo precario e vulnerabile, sconvolto da terribili forze distruttive. Lo stesso mare che i vichinghi percorsero in lungo e in largo era un luogo pericoloso in quanto abitato da una mitica e spaventosa creatura, il Midgardsorm (Serpente del Mondo), che giaceva, sempre pronto all'attacco, nei profondi abissi dell'Oceano. Il Voluspà è la sola fonte che ha risentito in qualche modo del Cristianesimo: infatti è l'unico testo che prevede una rinascita dopo la distruzione dell'Universo e degli dei. In altre fonti coeve questo non si rileva. L'annientamento finale è luogo comune delle profezie religiose; la cosmologia vichinga è però la sola che nel mondo antico e medievale destinasse alla distruzione anche gli dei, condannati anch'essi a perire di morte violenta nelle epiche battaglie combattute poco prima della completa distruzione dell'Universo. Può darsi che il Voluspà sia stato influenzato dalle visioni dell'Apocalisse di Giovanni, ma è anche possibile che rispecchi soltanto il carattere essenzialmente nichilista delle prime tribù germaniche, ben lontano dalle credenze mitologiche celtiche. Il mondo vichingo, nonostante la fiducia in sè stesso e il prorompente vigore, mancava alla base di radici solide in quanto sembra che il concetto di eternità gli fosse completamente estraneo. L'atteggiamento dei Vichinghi nei confronti della vita e della morte era improntato a un fatalismo estremo che si estendeva, oltre la tomba, non verso un'altra vita, di eterna felicità o di dannazione, ma verso una lotta ancora più aspra e già perduta in partenza, verso una battaglia finale alla quale nessuno sarebbe sfuggito o sopravvissuto, compresi gli dei. Il fatto che i Vichinghi avessero una simile visione dell'esistenza, che non lasciava adito ad alcuna speranza, può forse giustificare il loro carattere bellicoso e sprezzante di ogni pericolo. Veniamo ora al calendario in uso tra le popolazioni vichinghe. Le notizie più affidabili ci giungono nuovamente dall'Islanda, colonizzata dai Vichinghi intorno all'870 d.C., mentre il Cristianesimo vi giunse solamente verso il 1000 portato dai monaci giunti dall'Irlanda. Ari Frodi Thorgilsson (1067-1148) riporta nei suoi scritti che intorno al 930 l'isola era già uno stato indipendente dotato di una struttura politica relativamente stabile, basata su una specie di parlamento, l’Althing. I Vichinghi portarono in Islanda il loro calendario lunare sviluppato su base empirica. La settimana, di sette giorni, era basata sull'intervallo tra una fase lunare e la successiva. I nomi dei giorni erano: Sunnudagur, Manudagur, Tyrsdagur, Odinsdagur, Thorsdagur, Frjadagur, Laugardagur. L'etimologia si collega al Sole (Sunnudagur), alla Luna (Manudagur), ma anche alle divinità principali Odino e Thor. L'anno, formato da 12 mesi lunari, era diviso in due stagioni (misseri): l'estate e l'inverno. In mezzo alle stagioni erano poste le due più grandi feste per i Vichinghi, quella del solstizio d'estate e quella del solstizio d'inverno; quest'ultima consisteva in 12 giorni di festeggiamenti. Questo era il calendario utilizzato dalle tribù stanziate sotto il Circolo Polare Artico. In molte parti della Scandinavia, in Islanda e in generale in tutti i luoghi posti oltre il Circolo Polare, un calendario lunare presenta parecchi problemi di utilizzo in quanto la Luna può non essere visibile per vari giorni, producendosi la sua culminazione superiore al di sotto dell'orizzonte astronomico locale. Altre volte, invece, il nostro satellite non tramonta per diversi giorni consecutivi, giungendo solamente a lambire la linea dell'orizzonte e risalendo successivamente in cielo. Anche il Sole durante la notte polare non sale mai sopra l'orizzonte astronomico locale, mentre durante il giorno artico non tramonta per circa sei mesi, divenendo un astro circumpolare. Durante questo lungo periodo di luce continua, la Luna era difficile da vedere in cielo e quindi l'uso del calendario lunare empirico diventava piuttosto difficoltoso. Gli islandesi modificarono il calendario originale, trascurando l'osservazione della Luna durante l'estate e contando in maniera sequenziale le settimane trascorse dall'ultima fase lunare effettivamente osservata. Durante l'inverno, invece, la mancanza del Sole li obbligò al conteggio formale, "al buio", di mesi lunari standard formati da 30 giorni ciascuno, con un'approssimazione per eccesso della lunghezza effettiva della lunazione media. Le esigenze amministrative richiedevano, in seno all'Althing, la pianificazione di taluni eventi di carattere politico e sociale secondo date prefissate. Si ebbe quindi una riforma del calendario secondo una struttura formata da 52 settimane organizzate in 12 mesi (lunazioni) da 30 giorni ciascuno, più 4 aukenoetr, ossia giorni epagomeni che portarono il conteggio annuale complessivo a 364 giorni. La stagione estiva era composta da 26 settimane, comprendenti 2 aukenoetr, ed era obbligo iniziasse di martedì; il resto dell'anno faceva parte della stagione invernale. In Islanda la pratica peculiare di contare le settimane in estate e i mesi in inverno rimase in uso fino a tempi recenti. Nonostante la semplicità e una certa eleganza numerica, la struttura a 52 settimane da 7 giorni ciascuna portava a un anno più corto di 1,2422... giorni rispetto alla vera lunghezza dell'anno solare tropico; ciò provocava una discordanza progressiva rispetto alle stagioni e quindi uno slittamento dei mesi rispetto alle condizioni climatiche. Per porre rimedio a questa situazione, nel 955 d.C. Thorstein Surt riformò nuovamente il calendario introducendo il sumarauki, cioè una settimana supplementare intercalata periodicamente a metà dell'estate, ogni 7 anni. In questo modo l'anno medio del calendario era diventato di 365 giorni esatti. Ovviamente, l'errore progressivo dovuto alla differenza di circa un quarto di giorno ogni anno tra l'anno del calendario e l'anno tropico portò presto a un nuovo sfasamento rispetto alle stagioni. Dopo un secolo, un proprietario terriero locale, tale Oddi Helgason, noto in letteratura con il soprannome di Star Oddi, dotato di ottime capacità astronomiche e matematiche che gli consentirono di misurare accuratamente la lunghezza dell'anno tropico, propose una nuova riforma del calendario. L'idea di Star Oddi fu di aggiustare la regola di intercalazione dei sumarauki in modo che le 52 settimane annuali risultanti rimanessero in fase con il calendario giuliano correntemente utilizzato dai monaci irlandesi, giunti verso l'anno 1000 in Islanda, dove fondarono numerosi monasteri. Purtroppo, il metodo con cui Star Oddi operò la riforma del calendario è spiegato in maniera troppo oscura nei suoi scritti: è chiaro solo che l'intercalazione della settimana sumarauki fu operata in modo che l'estate dovesse cominciare un martedì tra il 9 e il 15 aprile del calendario giuliano e che probabilmente era previsto un samarauki addizionale ogni 28 anni.

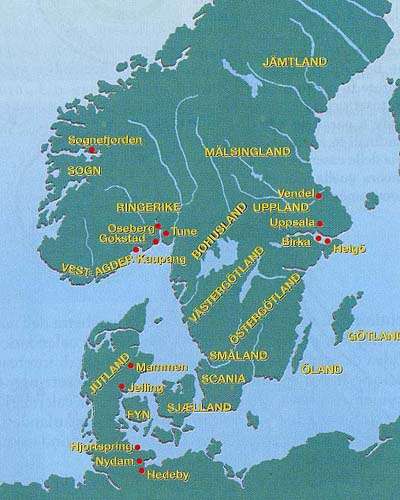

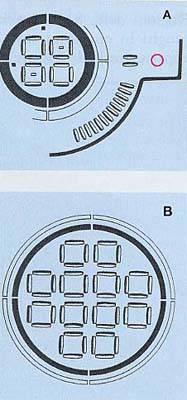

E veniamo ai reperti archeologici. Gli insediamenti abitativi di tipo civile avevano un'orientazione studiata essenzialmente per favorire al massimo l'insolazione, piuttosto scarsa nei profondi fiordi scandinavi. Stupisce invece la metodologia di costruzione delle fortezze e degli insediamenti di tipo militare, i cosiddetti trelleborger, dal nome del più famoso di essi riportato alla luce dagli archeologi nei pressi di Trelleborg, in Svezia. I trelleborger vichinghi erano fortezze delimitate da un muraglione di terra circolare, alto 6 m e spesso 17 m alla base; il diametro poteva arrivare a 200 m. Lo spazio interno era quadripartito da due vie che si incrociavano ad angolo retto esattamente nel centro del cerchio e le cui direzioni erano rigorosamente corrispondenti a quella meridiana e a quella equinoziale; alle estremità delle due vie vi erano quattro porte ricavate nel terrapieno di cinta. All'interno di ciascuno dei quattro settori, quattro caserme erano disposte secondo i lati di un quadrato orientale come le direzioni cardinali. Il più famoso trelleborger è, appunto, quello scavato nei pressi di Trelleborg, ma se ne conoscono altri a Firkat, a Nonnebakken presso Odense in Danimarca e in altri luoghi; il più grande è quello di Aggesborg, che, con un diametro di 200 m, contiene 48 caserme. Ciascuno dei 4 settori principali era diviso in 4 sottosettori da altre vie incrociate, sempre parallele alle direzioni cardinali. Quasi tutti i trelleborger noti risalgono circa all'anno 980, periodo del regno di Harold Dente-Azzurro. Fa eccezione il grande complesso di Aggesborg, che è stato datato alla prima metà dell'XI secolo. Gli elementi che stupiscono sono l'esattezza dell'orientazione (l'errore è sempre inferiore a 1°) e la regolarità geometrica, che presuppongono buone capacità teoriche e pratiche. Quanto ai complessi funerari, i Vichinghi onoravano i defunti con il rito della cremazione e la successiva sepoltura delle ceneri sotto tumuli di terra, oppure con l'inumazione in camere tombali in legno a forma di nave, con la deposizione del defunto, accompagnato dal cadavere di una o più persone a lui molto vicine, che sceglievano liberamente di essere uccise per accompagnarlo nel Walalla, su una vera nave che poteva essere data alle fiamme oppure seppellita sotto un grande tumulo di terra e pietre. Era fondamentale che la nave funeraria fosse stata in grado di tenere il mare. Gli archeologi hanno portato alla luce tre magnifici esempi di navi utilizzate a scopo funerario nella Norvegia meridionale, a Oseberg, a Gokstad e a Tune, tre località del fiordo di Oslo. Tutte e tre sono attualmente esposte al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo, anche se soltanto quella di Tune è stata completamente restaurata. La nave di Oseberg, superbamente decorata e in grado di navigare solo in acque costiere, risale alla prima metà del IX secolo e di fatto può essere definita come un'elegante chiatta di stato, usata per la sepoltura della regina Asa, che si pensa fosse la terribile nonna di Harold I Bella-Chioma, unificatore della Norvegia sotto un'unica corona verso la fine del IX secolo. La salma della regina venne accompagnata alla sepoltura da una giovane schiava; nella tomba furono collocati tutti i mobili e gli oggetti che l'avevano circondata in vita: un carro in legno, alcune slitte, letti, arazzi, telai per tessere, barili, una serie completa di utensili da cucina, finimenti per cavallo, varie paia di scarpe, svariati oggetti personali, e perfino un bue.

Un'altra usanza, riservata a quei contadini che avevano navigato e combattuto per mare, era di seppellire il defunto entro navi simboliche costituite da strutture megalitiche a grosse pietre fitte, disposte secondo una forma ovale che simulava una nave. Il defunto era sepolto presso una pietra posta all’interno della struttura. Un esempio molto interessante è costituto da Ale Stenar (Nave di Ale), un complesso megalitico nel sud della Svezia, nella regione dello Scania, costituito da 60 grosse pietre, 59 delle quali disegnano il profilo della nave, mentre una è posta sul segmento nord-occidentale dell'asse mediano, disposto lungo la direzione che va dal punto di levata del Sole al solstizio d'inverno a quello di tramonto al solstizio d'estate. La "nave" è dunque orientata in accordo con le configurazioni del Sole alle due più importanti feste vichinghe. Secondo i ricercatori Vincent H. Malmstrom, James T. Carter e Curt Roslund, che negli anni Settanta studiarono il complesso megalitico di Ale, il numero, la posizione e la spaziatura delle pietre sono tutt'altro che casuali. Tra l'altro, il numero dei monoliti coincide con quello dei giorni compresi entro due lunazioni complete: 30+29, approssimato all'intero più prossimo; forse Ale Stenar aveva anche qualche funzione calendariale, oltre alla pura e semplice rappresentazione simbolica della nave funeraria. La conclusione che possiamo trarre da quanto detto è che i Vichinghi possedevano discrete conoscenze astronomiche soprattutto riferite alle posizioni e ai cicli del Sole e della Luna. Tali conoscenze erano per lo più finalizzate alla navigazione e al calendario, mentre Ale Stenar potrebbe forse suggerire anche un utilizzo simbolico, più sofisticato e archeoastronomicamente interessante. Di osservazioni e miti relativi a stelle e pianeti non sappiamo per ora assolutamente nulla. La struttura e l'orientazione dei trelleborg e delle navi funerarie ci fanno capire che queste popolazioni nordiche avevano una certa propensione tanto per la geometria quanto per l'astronomia e che erano in grado di applicare praticamente le due discipline con notevole perizia.

|